SKS Navigation – Gezeiten-Aufgaben Teil 1

Dieser Beitrag läutet eine neue Reihe auf diesem Blog ein, die unter dem Namen „SKS Navigation“ steht. Das Ziel ist es, in jedem Teil der Reihe eine Art von Aufgaben, die in der Theorieprüfung des Sportküstenschifferschein (SKS) im Prüfungsabschnitt Navigation gestellt werden, zu behandeln. Die Navigation war für mich der Teil der Prüfung, auf den ich mich am längsten vorbereitet habe. Das lag weniger an dem Wissen selbst, dass dabei benötigt wurde, als vielmehr an dem Zeitdruck.

Wie ich in meinem Beitrag zur SKS-Theorieprüfung (zum Beitrag) beschrieben habe, hat man für die Lösung der Navigationsaufgaben auf der Seekarte 90 Minuten Zeit. Bei meinen ersten Versuchen in der Vorbereitungsphase habe ich ganze drei Stunden gebraucht, um einen der zehn Fragebögen durchzuarbeiten. Man hat also nicht nur mit dem Beantworten der Fragen zu kämpfen, die Uhr tickt auch gnadenlos.

In den ersten beiden Beiträgen der Reihe soll es um Aufgaben rund um die Gezeiten gehen. Teil eins behandelt die Gezeiten selbst und deren Kennzahlen. Du wirst sehen, wo man die Höhe des Niedrigwassers am Bezugsort findet, wie man die Hochwasserzeit am Anschlussort ermittelt, und was nötig ist, um den Tidenfall berechnen zu können. Teil zwei wird von Stromstärke und -richtung handeln, die durch die Gezeiten ausgelöst werden.

Warum muss man die Gezeiten überhaupt kennen?

Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit den Gezeiten? Die einfachste Antwort lautet: „Um die SKS-Theorieprüfung zu bestehen.“ Aber das ist zu kurz gesprungen. Schließlich haben alle (oder die allermeisten) Aufgaben der Prüfung einen praktischen Nutzen.

Bei den Gezeiten gibt es zwei wichtige Gründe, sich mit diesen auszukennen. Zum einen will man vermeiden, dass das Boot auf Grund läuft. Ist die Wassertiefe geringer als der Tiefgang des Segelbootes, gräbt sich das Boot im besten Fall langsam in den Sandboden ein. Im schlimmsten Fall schrammt es über die Felsen am Meeresboden und wird beschädigt. In Gezeiten-Gewässern sollte man also vorher überprüft haben, ob das angesteuerte Gebiet, zu dem Zeitpunkt zu dem man dort eintrifft, eine ausreichende Tiefe hat.

Andersherum will man auch das Trockenfallen vermeiden. Ein Boot „fällt trocken“, wenn es sich an einem Ort befindet, an dem der Wasserspiegel durch das ablaufende Wasser so weit sinkt, dass er geringer ist als der Tiefgang des Bootes. Man kennt die Bilder von Booten, die plötzlich stark gekippt auf dem blanken Sand liegen. Man sollte also vorher wissen, ob der Ort, an dem man ankert, bei Ebbe trockenfällt.

Der zweite Grund, weshalb man sich mit den Gezeiten und deren Berechnung auskennen sollte, ist die Strömung. Bei Ebbe zieht sich das Wasser zurück, bei Flut läuft es wieder auf. Dabei entsteht ein Strom, der zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Richtung/Stärke hat. Will man nun, beispielsweise in der Nordsee, bei auflaufendem Wasser einen Hafen verlassen, kann es sein, dass die Strömung genau gegen die Fahrtrichtung des Bootes arbeitet. Fährt man dann gemütlich mit drei Knoten, hat aber eine Strömung von zwei Knoten gegenan, wird man eine Weile brauchen, um das Gebiet zu verlassen. Ist die Strömung der Gezeiten gleich groß oder größer als die eigene Geschwindigkeit, hat man keine Chance, treibt vielleicht sogar rückwärts. Solche Situationen können gerade an Engstellen schnell brenzlig werden. Man sollte sich also lieber vorher erkundigen, wann das Hochwasser abläuft (sich zurückzieht) um aus dem Hafen herauszufahren und sogar mit dem Strom zu gleiten. Das gilt auch, wenn man in Richtung eines Hafens fährt. Dann möchte man lieber Flut haben, um vom Wasser mitbetrieben zu werden, statt dagegen ankämpfen zu müssen.

Begriffe und Hilfsmittel

Bevor ich mich gleich in die SKS-Aufgaben zu den Gezeiten stürze, sollen ein paar generelle Begriffe erklärt werden, die für die Lösung der Aufgaben wichtig sind. Außerdem gibt es zur Lösung von Gezeiten-Aufgaben das ein oder andere Hilfsmittel, dass in der Prüfung zugelassen ist oder sogar verwendet werden muss.

Begriffe rund um die Gezeiten

Hier die wichtigsten Begriffe, die in den Prüfungsfragen vorkommen bzw. ermittelt werden müssen.

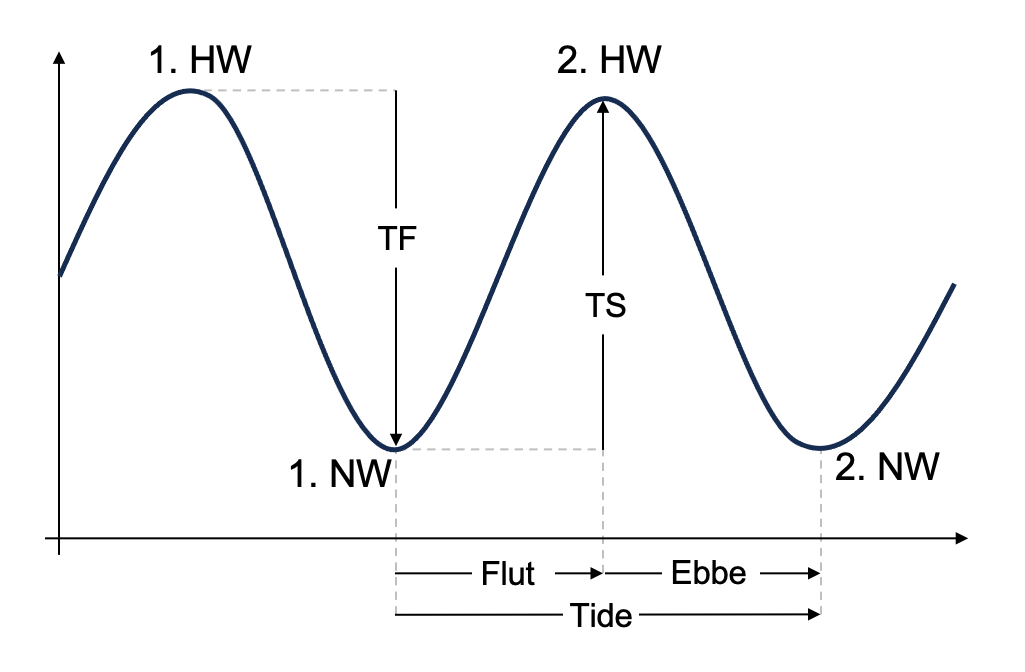

Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW)

Als Hochwasser bezeichnet man den Eintritt des höchsten Wasserstandes. Das ist der Punkt, ab dem das Wasser nicht mehr steigt, sondern fällt. Das Niedrigwasser hingegen ist das Eintreten des niedrigsten Wasserstandes. Der Wasserstand geht dabei vom Fallen in das Steigen über. Wichtig ist, dass es pro Tag bis zu zwei Hoch- und Niedrigwasser an einem Ort geben kann. „Bis zu“ bezieht sich darauf, dass sich die Gezeiten etwa alle 24 Stunden und 50 Minuten zweimal wiederholen. Es kann also vorkommen, dass das letzte Hoch- oder Niedrigwasser des Tages in den nächsten Tag „rüber kippt“.

Ebbe, Flut und Tide

Bei Ebbe fällt der Wasserstand. Es ist die Zeit vom Hochwasser zum darauf folgenden Niedrigwasser. Bei Flut hingegen steigt der Wasserstand. Die Flut beginnt bei Niedrigwasser und dauert bis zum darauf folgenden Hochwasser an. Eine Tide ist die Summe aus einer Flut und einer Ebbe. Sie dauert vom Niedrigwasser (wo die Flut beginnt) bis zum darauf folgenden Niedrigwasser (bei dem die Ebbe endet).

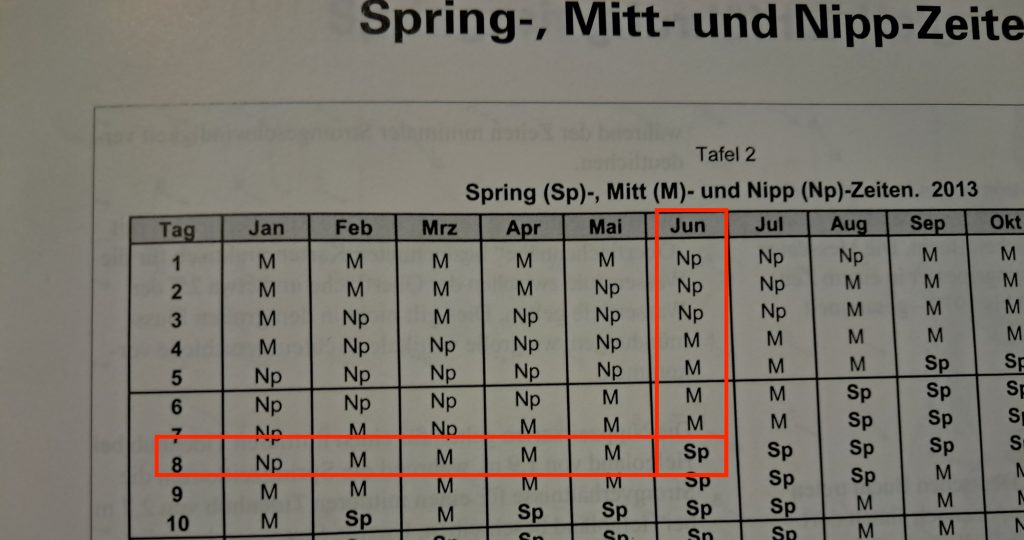

Springzeit (Sp), Mittzeit (M) und Nippzeit (Np)

Ebbe und Flut sind Phänomene, die durch den Mond verursacht werden. In bestimmten Mondphasen wirkt sich der Mond stärker oder weniger stark auf die Gezeiten aus. So ist die Auswirkung bei Voll- und Neumond hoch. Man spricht dann von Springzeit. Zu dieser Zeit treten besonders hohe Hochwasser und besonders niedrige Niedrigwasser auf. In der Nippzeit ist es genau umgekehrt. Der Mondeinfluss (in Halbmondphasen) ist geringer. Die Hochwasser sind dann besonders niedrig, die Niedrigwasser besonders hoch. Mittzeiten sind genau die Zeiten zwischen Nipp- und Springzeit. Der Überbegriff für Spring-, Mitt- und Nippzeit ist das Alter der Gezeiten.

Hochwasserhöhe (HWH) und Niedrigwasserhöhe (NWH)

Die Hochwasserhöhe (HWH) ist der Wasserstand (in Metern), der zu Hochwasser an einem bestimmten Ort herrscht. Man sagt beispielsweise: „Am 5. Mai liegt die Höhe des ersten Hochwassers in Cuxhaven bei 3,4 Metern.“ Die Niedrigwasserhöhe ist umgekehrt der Wasserstand an einem bestimmten Ort, wenn dort Niedrigwasser herrscht.

Tidenstieg (TS) und Tidenfall (TF)

Der Tidenstieg ist der Höhenunterschied zwischen einer Niedrigwasserhöhe und der darauf folgenden Hochwasserhöhe. Beträgt der Niedrigwasserstand in Norderney am 10. November beispielsweise 0,7 Meter und steigt dann bis zum Hochwasser auf 2,9 Meter, ist der Tidenstieg 2,2 Meter. Der Tidenfall ist der Unterschied zwischen dem Wasserstand eines Hochwassers und dem Wasserstand des darauf folgenden Niedrigwassers.

Hochwasserzeit (HWZ) und Niedrigwasserzeit (NWZ)

Hochwasserzeit ist der Zeitpunkt, an dem an einem bestimmten Ort Hochwasser herrscht. Zur Niedrigwasserzeit herrscht an einem Ort Niedrigwasser. Man kann beispielsweise sagen: „Die Niedrigwasserzeit des ersten Niedrigwassers am 24. Februar in Büsum ist 4:23 Uhr.“

Falldauer (FD) und Steigdauer (SD)

Die Falldauer ist die Zeit, die zwischen einem Hochwasser und dem darauf folgenden Niedrigwasser vergeht. Ist an einem Ort beispielsweise um 3:56 Uhr Hochwasser und dann um 10:02 Niedrigwasser betrug die Falldauer 6:06 Stunden. Die Steigdauer ist die Zeit zwischen einem Niedrigwasser und dem darauf folgenden Hochwasser.

Begleitheft (für die Ausbildung und Prüfung Sportküstenschifferschein)

Das Begleitheft ist in der SKS-Theorieprüfung einer der wichtigsten Begleiter. Hier findest du die meisten Angaben, die du benötigst, um die Navigationsaufgaben rund um die Gezeiten zu lösen. Das Heft wird vom Delius Klasing Verlag herausgegeben. Wenn du einen SKS-Vorbereitungskurs belegst, ist das eines der Materialien, die du für den Kurs besitzen musst. Auch in der Prüfung bist du ohne Begleitheft verloren.

In dem Heft findest du eine Tabelle, um anhand des Datums das Alter der Gezeiten abzulesen. Auch die Gezeitenvorausberechnungen (also Uhrzeit und Höhe aller Hoch- und Niedrigwasser über das Jahr) sind dort für bestimmte, in der Prüfung relevante Orte, angegeben. Kleine Seekarten, auf denen der Oberflächenstrom vermerkt ist, sind ebenfalls zu finden. Diese werden für die Prüfungsfragen nach Stromrichtung und Stromgeschwindigkeit gebraucht.

Wichtig ist, dass das Begleitheft nur für die Prüfung gültig ist. Es kann in der Praxis nicht verwendet werden, da sich die darin enthaltenen Angaben auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen und nicht auf das aktuelle Jahr. Das siehst du beispielsweise daran, dass bei den Gezeitentafeln ganz oben „Gezeitentafel 2013“ steht. Diese ist jetzt natürlich nicht mehr gültig. Ähnlich verhält es sich bei der in der Prüfung zu verwendende Seekarte. Diese ist auch veraltet und nur für das Beantworten der Prüfungsfragen nutzbar.

Tipp Nr. 1

Beschäftige dich vor der Prüfung unbedingt mit dem Begleitheft. Du solltest wissen, wo du welche Angaben finden kannst. Musst du in der Prüfung umständlich suchen, verlierst du zu viel Zeit.

Wichtige Abschnitte für die Gezeitenkennzahlen aus diesem Beitrag:

– Gezeitentafeln Teil I – Gezeitenvorausberechnungen für Bezugsorte

– Gezeitentafeln Teil II – Gezeitenunterschiede an Anschlussorten

– Gezeitentafeln Teil III – Spring-, Mitt- und Nippzeiten

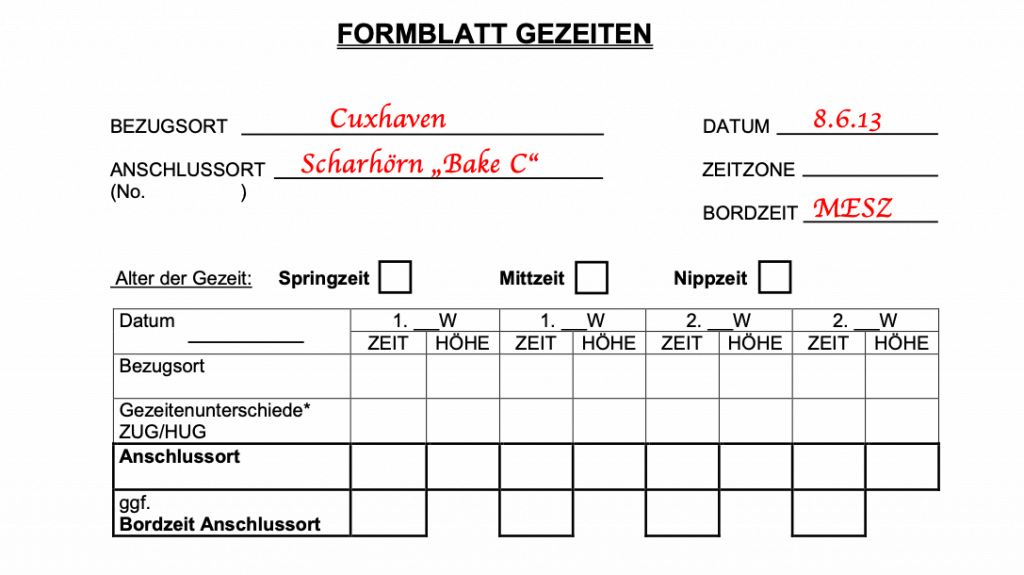

Gezeitenformblatt

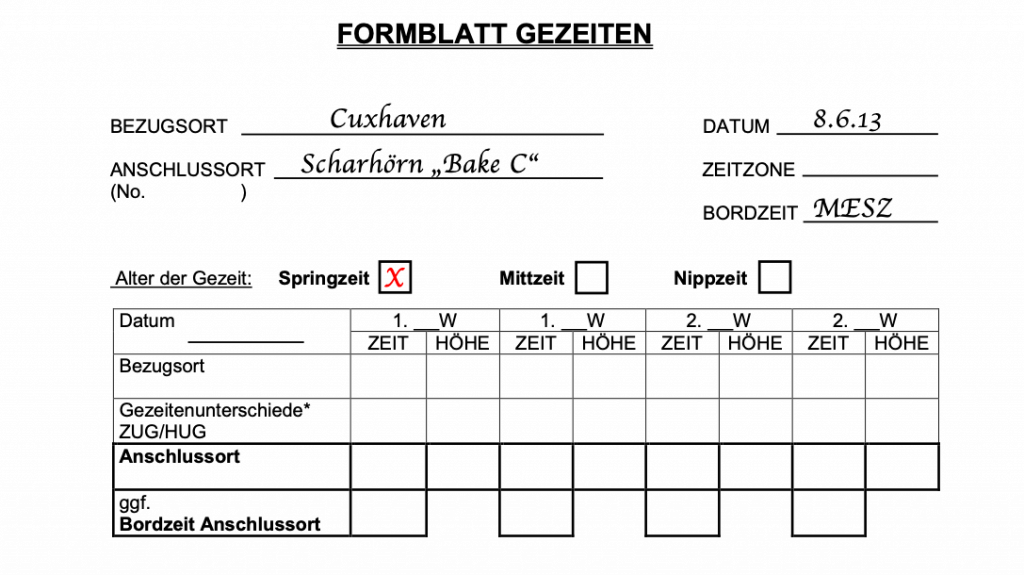

Das Formblatt zu den Gezeiten ist ein Vordruck, in dem man zum Lösen der Aufgaben die jeweiligen Werte übersichtlich eintragen kann. So sieht man immer genau, welcher Wert noch fehlt, um eine Frage zu beantworten. Im oberen Teil trägt man Grunddaten wie den Bezugsort, das Datum sowie Zeitzone (nutze ich nie) und Bordzeit ein. Ggf. wird auch noch der Anschlussort eingetragen. All diese Daten erhältst du aus der Aufgabenstellung.

Nach den Grunddaten ermittelt man das Alter der Gezeit und trägt dieses ein. Wie genau das funktioniert, erkläre ich weiter unten. In der darunter aufgestellten Tabelle kann man dann die Hochwasser- und Niedrigwasser-Zeiten und höhen eintragen. So löst man die Aufgaben, die sich beispielsweise auf die Falldauer oder den Tidenhub beziehen. Mehr dazu weiter unten.

Wichtig: Das Befüllen des Gezeitenformblattes ist in der Prüfung nicht Pflicht. Es ist lediglich eine Hilfestellung, um die einzelnen Werte übersichtlich darzustellen und nichts zu vergessen. Ich habe es in der auch nicht für jede Aufgabe verwendet. Zum Üben und zur Prüfungsvorbereitung war es aber sehr hilfreich. Zu den Lösungsbeschreibungen in diesem Beitrag werde ich das Formblatt ausfüllen und verlinken.

Tipp Nr. 2

Nutze das Gezeitenformblatt zur Vorbereitung auf die Prüfung. In der Prüfung selbst kannst du es auch verwenden. Dann solltest du dich beim Ausfüllen aber auf die Werte beschränken, die gefragt sind bzw. die du zur Lösung der Aufgabe benötigst. So sparst du wertvolle Minuten.

Welche SKS-Aufgaben zu den Gezeiten erwarten dich?

Kommen wir nun dazu, uns die Aufgaben der SKS-Navigationsprüfung genauer anzuschauen. Bei der Prüfung bekommt man zufällig einen von zehn Aufgabenbögen zur Navigation ausgeteilt. In diesen findet man bis zu 18 Einzelaufgaben, die jeweils einen bis drei Punkte wert sind. Insgesamt hat jeder Bogen Fragen im Wert von 30 Punkten. Erreicht man 20 oder mehr, ist der Navigationsteil der Prüfung bestanden. Zugelassene Hilfsmittel sind die Seekarte, das SKS-Begleitheft, das Heft „Karte 1 / INT 1“ und ein nicht-programmierbarer Taschenrechner. Zur Arbeit in der Karte nutzt man Marinezirkel, Kurs- und Anlegedreieck, Bleistift und ggf. Radiergummi.

Die größten Hürden bei den Navigationsfragen sind Zeit und Genauigkeit. Für das Beantworten des gesamten Bogens bleiben 90 Minuten. Hat man sich nicht gut vorbereitet und muss in den Heften lange suchen, um die gewünschte Tabelle zu finden, hat man schonverloren. Hier heißt es üben, üben, üben. Kurse und Orte müssen möglichst genau in die Seekarte eingezeichnet oder von der Seekarte abgelesen werden. Es gelten (wenn überhaupt) nur sehr geringe Toleranzen. In jedem Aufgabenbogen finden sich drei bis vier Fragenblöcke zu den Gezeiten. Diese sind immer ähnlich aufgebaut und teilen sich in drei Themengebiete auf.

Fragen zur Ermittlung von Gezeiten-Kennzahlen

Themengebiet eins verlangt die Ermittlung von Gezeiten-Kennzahlen. Hier werden zum Beispiel fragen über die Hochwasserzeit und -höhe gestellt. Auch der Tidenfall oder die Steigdauer müssen ermittelt werden. Die Fragen beziehen sich genau auf einen Ort, der entweder ein Bezugs- oder ein Anschlussort ist. Eine mögliche Frage aus diesem Themengebiet könnte beispielsweise lauten:

„Sie befinden sich am 4. Mai 2013 in Cuxhaven und wollen vor dem Morgenhochwasser auslaufen. Bestimmen Sie die Hochwasserzeit (HWZ) und die Hochwasserhöhe (HWH) am Morgen. Bestimmen Sie die Falldauer (FD) und den Tidenfall (TF).“

(Nach SKS Navigation Bogen 1 Aufgabe 1)

Zur Lösung dieser Aufgaben benötigt man das Begleitheft. Hilfreich kann zusätzlich das Gezeitenformblatt sein. Wie man die Daten ermittelt und was man wo einträgt, siehst du im nächsten Kapitel.

Fragen zur Ermittlung vom Strom nach Gezeitenatlas und nach Seekarte

Das zweite und dritte Themengebiet ist die Ermittlung des Stroms. Diesen kann man im Gezeitenatlas oder in der Seekarte ablesen. Ein Strom besteht aus Stromrichtung (StR) und einer Stromgeschwindigkeit (StG) an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Nach diesen beiden Größen wird dann in der jeweiligen Aufgabenstellung gefragt. Bei der Verwendung des Gezeitenatlas lautet eine mögliche Frage:

„Man verlässt Helgoland am 20.05.2013. Mit welchem Strom nach Richtung (StR) und Stärke (StG) rechnen Sie beim Passieren der „ODAS“-Tonne SW-Lich von Helgoland um 21:48 BZ nach Gezeitenstromatlas (der Strom ist ggf. zu mitteln)?“

(Nach SKS Navigation Bogen 5 Aufgabe 6)

Alternativ kann der Strom und damit StR und StG anhand der Seekarte abgelesen werden. Hier ändert sich die Fragestellung nur geringfügig, bezieht sich aber meist auf vorhergegangene Aufgaben, die auf der Seekarte zu lösen waren:

„Welchen Strom nach Richtung (StR) und Stärke (StG) entnehmen Sie der Seekarte am beobachteten Ort (Ob) um 13:00 BZ?“

(Nach SKS Navigation Bogen 9 Aufgabe 11)

In diesem Fall hat man in der vorhergehenden Aufgabe schon einmal den beobachteten Ort Ob ermittelt und in die Seekarte eingetragen. Nun kann man an diesem Ort (oder in dessen Nähe) anhand bestimmter Eintragungen in der Seekarte den erwarteten Strom ermitteln. Wie das Ermitteln der Strom-Größen nach Gezeitenatlas und Seekarte aber genau funktioniert, erfährst du im zweiten Teil.

An die Lösung der Aufgaben

Um die Lösung der Gezeitenaufgaben vollständig und strukturiert darzustellen, habe ich auf eine Quelle zurückgegriffen, die mir schon bei der Vorbereitung auf meine eigene SKS-Theorieprüfung geholfen hat. Die Rede ist von dem YouTube-Kanal „McFly439“, der von der jungen Seglerin Laura betrieben wird. Dort finden sich 30- bis 40-minütige Videos, in denen jeder Navigationsfragebogen detailliert besprochen wird. Zusätzlich gibt es Videos zu Einzelthemen wie dem Kurswandelschema, dem Stromdreieck oder Gezeiten und Strömung. Den Kanal habe ich weiter unten verlinkt.

Tipp Nr. 3

Rechne alle Aufgaben- und Antwort-Bögen vor der Prüfung mehrmals durch. Dabei ist es nicht wichtig, dass du die Antworten auswendig lernst. Es geht vielmehr darum, sich mit den Fragestellungen vertraut zu machen und bei jeder Frage schnell den richtigen Lösungsansatz zu kennen.

Ermittlung von Gezeiten-Kennzahlen

Bei den Gezeiten-Kennzahlen wird eigentlich immer nach den gleichen Themen gefragt. Zuerst werden ein Datum, eine Uhrzeit und ein Ort vorgegeben. Dann kommt die Frage nach Hochwasserzeit und -ort, Niedrigwasserzeit- und ort, Steig- bzw. Falldauer oder Tidenstieg bzw. Tidenfall.

Zum Lösen der Aufgaben benötigt man verschiedene Abschnitte aus dem Begleitheft und das Gezeitenformblatt. An dem Formblatt kann man sich bei der Lösung auch entlanghangeln. Gehen wir nun die einzelnen Schritte zum Lösen der Aufgaben durch. Jeden Schritt erkläre ich allgemein und dann speziell am Beispiel der Aufgabe 13 aus Navigationsbogen 9. Diese lautet wie folgt:

„Die Häfen von Neuwerk können am 08.06.2013 nur von Schiffen mit geringem Tiefgang angelaufen werden. Deshalb wird das Abendniedrigwasser für Scharhörn, „Bake C“ ermittelt.

Bestimmen Sie die Niedrigwasserzeit (NWZ).

Bestimmen Sie den Tidenfall (TF).“

1. Kopfdaten im Gezeitenformblatt ausfüllen

Aus der Aufgabenstellung bekommen wir schon eine Menge Informationen, die wir in die Kopfdaten des Formblattes eintragen. Dazu gehören Bezugs- und Anschlussort, Datum und Bordzeit. In unserem Beispiel ist der Anschlussort Scharhörn „Bake C“.

Was ist eigentlich der Unterschied? Ein Bezugsort ist ein Ort, für den in dem Gezeitentafeln (im Begleitheft) ausführlich berechnete Hoch- und Niedrigwasserzeiten und -höhen angegeben sind. Das sind in der SKS-Prüfung Helgoland, Büsum, Cuxhaven, Bremerhaven, Wilhelmshaven und Norderney. Alle anderen Orte sind Bezugsorte. Für diese gibt es keine Vorausberechnungen, sondern „nur“ Gezeitenunterschiede zu einem Bezugsort.

Schauen wir im Begleitheft unter „Gezeitentafeln 2013 Teil II“ auf der Seite „Gezeitenunterschiede“ (in meiner Ausgabe auf Seite 44) sehen wir, dass der Bezugsort für Scharhörn „Bake C“ Cuxhaven ist. In die Kopfdaten tragen wir also den Bezugsort Cuxhaven und den Anschlussort Scharhörn, „Bake C“ ein. Auch das Datum (8.6.13) können wir übertragen. Da am 8. Juni in Deutschland die Sommerzeit herrscht, tragen wir bei Bordzeit MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit) ein. Das wird später noch wichtig.

2. Alter der Gezeit ermitteln

Um das Alter der Gezeit zu ermitteln, benötigt man nur das Datum. Mit diesem kann man im Begleitheft unter „Gezeitentafeln 2013 Teil III“ in der Tabelle „Spring-, Mitt- und Nipp-Zeiten“ (in meiner Ausgabe auf Seite 47) das Alter herausfinden. Die Zeilen sind die Tage, die Spalten die Monate. Für unser Beispiel können wir am 8. Juni ablesen, dass wir uns in der Springzeit befinden. Das notieren wir auf dem Gezeitenformblatt.

3. Hoch- bzw. Niedrigwasserdaten am Bezugsort ablesen

Als nächstes Suchen wir uns die Daten (Hoch- oder Niedrigwasser) für den Bezugsort. Diese finden wir im Begleitheft auf der jeweiligen Seite der „Gezeitenvorausberechnung“ (Abschnitt „Gezeitentafeln 2013 Teil I“). Die Darstellungen sind so aufgebaut, dass man sich erst den Monat sucht (Spalten), dann den Tag (Zeilen in der jeweiligen Spalte) und dann das Hoch- oder Niedrigwasser, das man benötigt. Es sind jeweils die Zeit und die Höhe angegeben. Achtung: Hier muss man wissen, welches der beiden Hoch- oder Niedrigwasser des Tages gesucht ist. Das steht aber in der Aufgabenstellung.

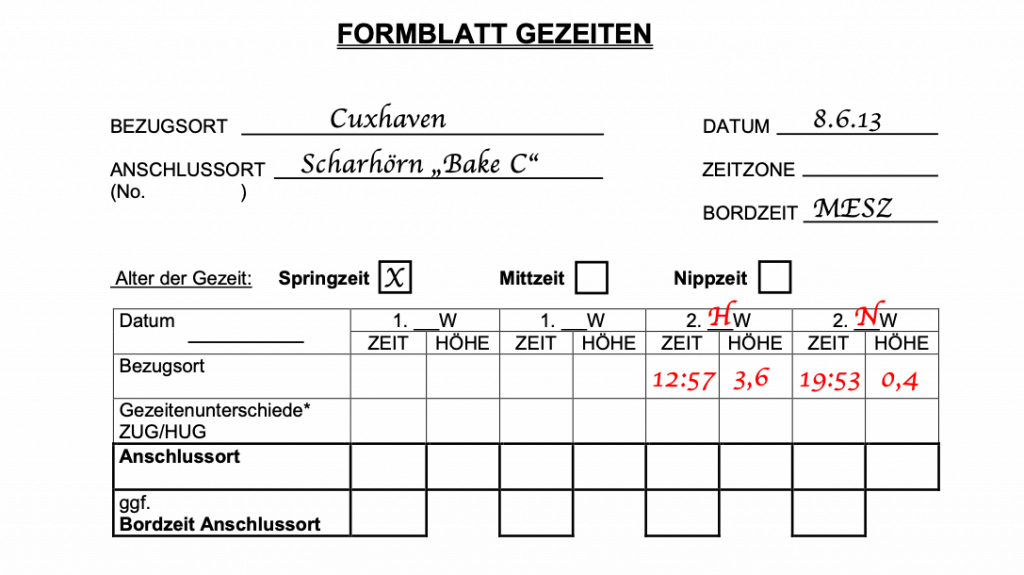

Für unser Beispiel gehe ich auf die Gezeitenvorausberechnung von Cuxhaven (in meinem Buch Seiten 25 bis 27). Dort suche ich mir den 8. Juni heraus. In der Aufgabenstellung ist nach dem Abendniedrigwasser gefragt. Ich nehme also den zweiten „niedrigen“ Eintrag an dem Tag. Dort finde ich eine Uhr zeit von 19:53 Uhr mit einer Höhe von 0,4 Metern. Das trage ich in der Tabelle ganz hinten unter 2. NW ein. Da in der zweiten Frage der Aufgabenstellung auch nach dem Tidenfall (Höhenunterschied zwischen HW und dem darauf folgenden NW) gefragt wird, notiere ich mir die Angaben für das 2. HW (Hochwasser Cuxhaven am Mittag) gleich mit. Da betrug die Höhe um 12:57 3,6 Meter.

4. Hoch- bzw. Niedrigwasserdaten für den Anschlussort berechnen

Der nächste Schritt ist die Berechnung der angepassten Hoch- bzw. Niedrigwasserzeit und der entsprechenden Höhe am Anschlussort. Wie schon geschrieben findet man die Differenzen für die Anschlussorte in „Gezeitentafeln 2013 Teil II“ in der Tabelle „Gezeitenunterschiede“. Dort sieht man in der mittleren Spalte den „mittleren Zeitunterschied“, sowohl bei Hochwasser (HW) als auch bei Niedrigwasser (NW). Gleich daneben sind die mittleren Höhenunterschiede. Diese werden neben HW und NW auch noch in Spring und Nipp unterteilt. SpHW ist das Springhochwasser und NpNW das Nippniedrigwasser.

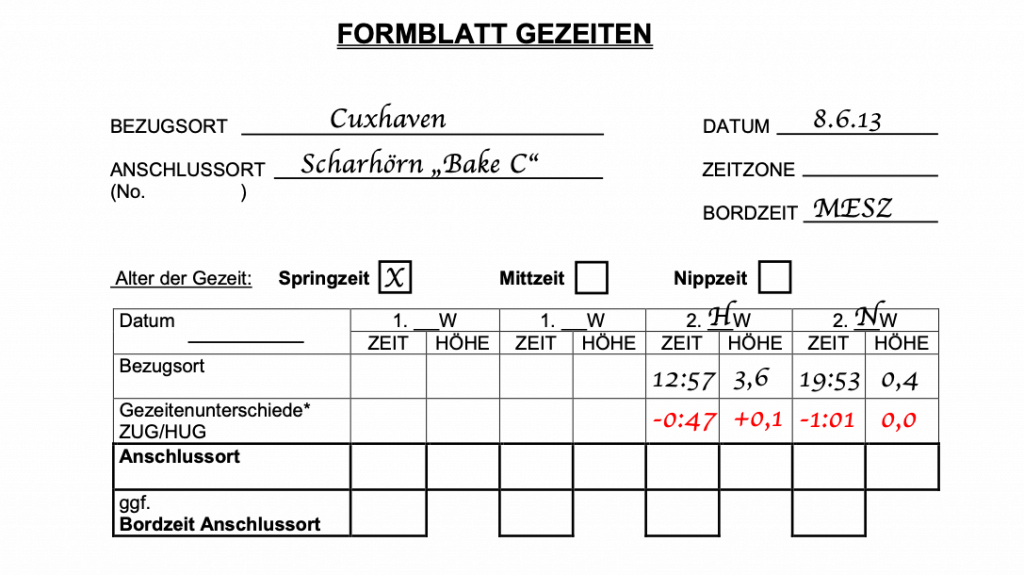

Für unseren Anschlussort Scharhörn, Bake C finden wir bei Niedrigwasser einen Zeitunterschied von -1:01. Das bedeutet, dass das Niedrigwasser an der Bake C eine Stunde und eine Minute vor dem Niedrigwasser in Cuxhaven eintritt. Etwas weiter rechts in der Zeile sehen wir, dass der Höhenunterschied bei Springniedrigwasser (SpNW) 0,0 Meter beträgt. Die Niedrigwasserhöhe ist an Bake C also die gleiche wie in Cuxhaven. Beides tragen wir in das Formblatt ein.

Weil wir schon den Tidenfall aus der Aufgabenstellung im Blick haben suchen wir auch gleich die Gezeitenunterschiede für dieses Hochwasser raus. Diese stehen in der gleichen Zeile. Der mittlere Zeitunterschied bei HW beträgt -0:47, also minus 47 Minuten. Der mittlere Höhenunterschied bei Springhochwasser (SpHW) ist + 0,1 Meter. Auch das übertragen wir in das Formblatt.

5. Unterschiede zwischen Hoch- bzw. Niedrigwasser berechnen

Jetzt sollten wir alle wichtigen Daten in das Gezeitenformblatt eingetragen haben und können uns unsere gesuchten Werte berechnen bzw. ablesen.

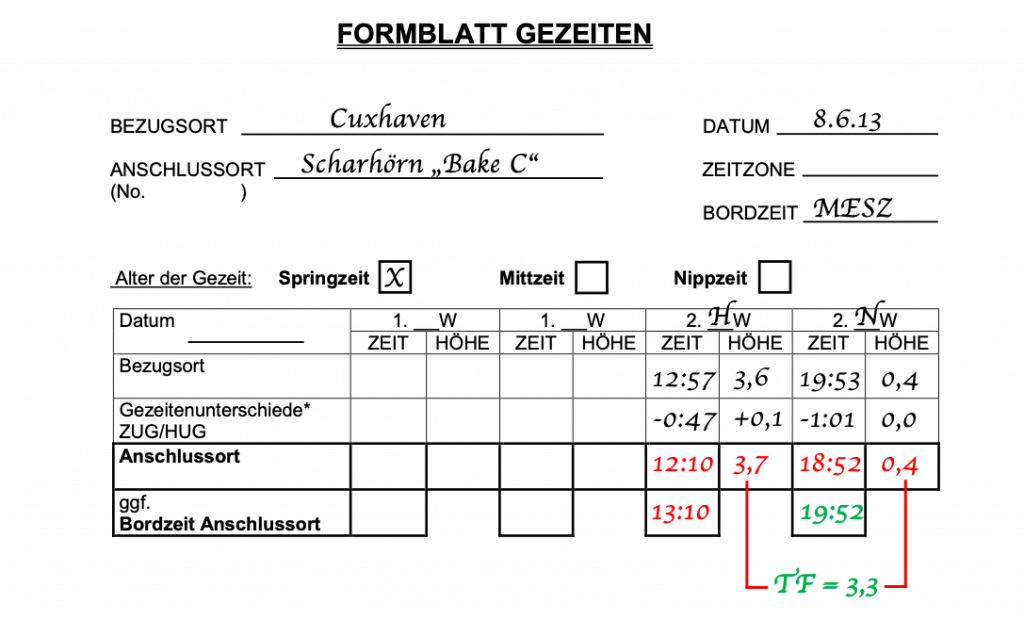

In der Beispielaufgabe 13 ist nach der Niedrigwasserzeit am Anschluss Scharhörn, Bake C gefragt. Die Niedrigwasserzeit von Cuxhaven (dem Bezugsort) ist 19:53. Davon ziehen wir den Gezeitenunterschied von -1:01 ab und landen bei einer Niedrigwasserzeit bei Bake C von 18:52. Aber Achtung! Hierbei handelt es sich um die MEZ, also die mitteleuropäische Zeit. Das sieht man in den Gezeitenvorausberechnungen von Cuxhaven ganz unten (oder man merkt es sich). Da wir als Bordzeit aber mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) haben, müssen wir hier noch eine Stunde hinzuzählen. Die Niedrigwasserzeit an Bake C ist am 8. Juni also 19:52. Das alles tragen wir in das Formblatt ein. Zur Vollständigkeit habe ich außerdem noch die Niedrigwasserhöhe eingetragen, die sich ja nicht von derjenigen in Cuxhaven unterscheidet.

Tipp Nr. 4

Achte unbedingt auf die Bordzeit. Die Zeitangaben in dem Begleitheft beziehen sich immer auf mitteleuropäische Zeit (MEZ). In den meisten Fragen ist die Bordzeit aber mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Ist das der Fall, musst du zu den Hoch- oder Niedrigwasserzeiten eine Stunde hinzufügen.

Die zweite Frage der Aufgabe beschäftigt sich mit dem Tidenfall vom 2. Hochwasser zum 2. Niedrigwasser. Hierfür brauchen wir die Höhe des zweiten Hochwassers an Bake C. Die Hochwasserhöhe bei Cuxhaven betrug 3,6 Meter, der Höhenunterschied bezogen auf Bake C +0,1 Meter. Das macht eine Hochwasserhöhe von 3,7 Meter bei Bake C. Der Tidenfall (TF) ist der Unterschied zwischen Hochwasserhöhe (3,7) und Niedrigwasserhöhe (0,4). Er beträgt also 3,3 Meter. Der Meeresspiegel an Bake C ist in diesem Fall zwischen HW und NW um 3,3 Meter gefallen.

Herzlichen Glückwunsch! Die Aufgabe ist gelöst. Die Niedrigwasserzeit des Abendniedrigwassers an Bake C ist 19:52 MESZ, der Tidenfall beträgt 3,3 Meter.

Nach demselben Schema können alle ähnlichen Aufgaben zu den Gezeiten-Kennzahlen ermittelt und berechnet werden. Sind nach HW/NW-Höhe oder -Zeit gefragt, werden diese aus dem Begleitheft abgelesen. Gegebenenfalls wird unter Berücksichtigung von Gezeitenunterschieden an Anschlussorten und der Zeitzone (MESZ statt MEZ) umgerechnet. Fragt man nach Tidenstieg bzw. -fall müssen die Daten für das jeweilige HW und NW berechnet und dann voneinander abgezogen werden. Gleiches gilt für Falldauer und Steigdauer.

Feedback und Fragen? Immer her damit.

Damit will ich den ersten Teil zu den Gezeiten-Fragen aus der SKS-Navigationsprüfung abschließen. Er ist doch länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe, meine Erklärungen waren für dich nachvollziehbar und können dir beim Lernen für die SKS-Prüfung helfen. Hast du Feedback zu diesem Beitrag oder weitere Fragen, schreibe sie gerne weiter unten in die Kommentare.

In Teil zwei werde ich mich dann mit den Aufgaben zur Strömung, Stromrichtung und Stromgeschwindigkeit beschäftigen. Danach folgen weitere Themengebiete des SKS wie das Aufstellen des Stromdreiecks oder das Kurswandelschema.

Ahoi und bis bald.

Links:

Youtube-Kanal McFly439 (https://www.youtube.com/@LauraMcFly439)

ELWIS Navigationsaufgaben SKS (ELWIS SKS Navigation)