SKS Navigation – Gezeiten-Aufgaben Teil 2

Als ich mich im Juli 2021 auf die SKS Theorieprüfung vorbereitete, war ich zuerst am Verzweifeln. So viel Stoff, und alles sollte ich lernen. Über 400 Fragen, teilweise zu so „langweiligen“ Themen wie Seerecht. Dann noch die Navigationsaufgaben. Ich dachte, zumindest die hätte ich verstanden. Ich nahm mir den ersten Übungsbogen vor und machte mich daran, ihn zu lösen. Das habe ich auch geschafft. Allerdings war der Zeiger meiner Uhr in dieser Zeit um drei Stunden nach vorn gerückt. 180 Minuten für einen Fragebogen, für den ich in der Prüfung nur 90 Minuten Zeit hätte.

Zum Glück fand ich Hilfe im Internet. Ich las mir Erklärungen durch, schaute YouTube-Videos und löste die Navigationsbögen immer und immer wieder. Am 7. August trat ich in München zur Prüfung an und bestand. Ich war glücklich! Seitdem ist viel Zeit vergangen. Ich bestand auch die Praxisprüfung, kaufte ein Boot und startete diesen Segelblog. Als ich mal wieder über Themen für diesen Blog nachdachte, die die Segler interessieren könnten, kam mir wieder die Zeit in den Sinn, in dem mir Anleitungen aus dem Internet bei der SKS-Prüfung (Entschuldigung) den Arsch gerettet haben.

In der Hoffnung, vielleicht einigen Menschen zu helfen, möchte ich eine neue Beitragsreihe beginnen. Sie soll sich mir den verschiedenen Arten von Fragestellungen aus der SKS-Theorieprüfung beschäftigen. Ich möchte möglichst genau beschreiben, wie die Lösungswege der Aufgaben sind, worauf man achten muss und wie man in einer Geschwindigkeit zur Lösung kommt, die die 90 Minuten Zeitvorgabe erreichbar erscheinen lässt.

Dies ist nun schon der zweite Bericht dieser Reihe. Der Erste (zum Beitrag) handelte von der Lösung der Aufgaben, die mit den Gezeiten, also Ebbe und Flut beziehungsweise Hoch- und Niedrigwasser zu tun haben. Speziell ging es um Fragestellungen zu den Gezeiten-Kennzahlen wie Hochwasserzeit, Tidenstieg und Falldauer. In diesem zweiten Teil soll es jetzt um die Auswirkungen, nämlich die Strömungen, gehen. Jeder SKS-Navigationsbogen hat mindestens zwei Fragen dazu. Es lohnt sich also, dieses Thema zu beleuchten. Viel Spaß dabei.

Begriffe und Hilfsmittel

Für die Ermittlung der Stromkenngrößen solltest du einige Begriffe kennen, die dir bei der Lösung der Aufgaben über den Weg laufen werden. Außerdem benötigst du zur Lösung in der Prüfung Hilfsmittel. Welche genau das sind, möchte ich hier kurz erklären.

Begriffe rund um Gezeiten und Strömungen

Hier die wichtigsten Begriffe, die in den Prüfungsfragen vorkommen bzw. ermittelt werden müssen.

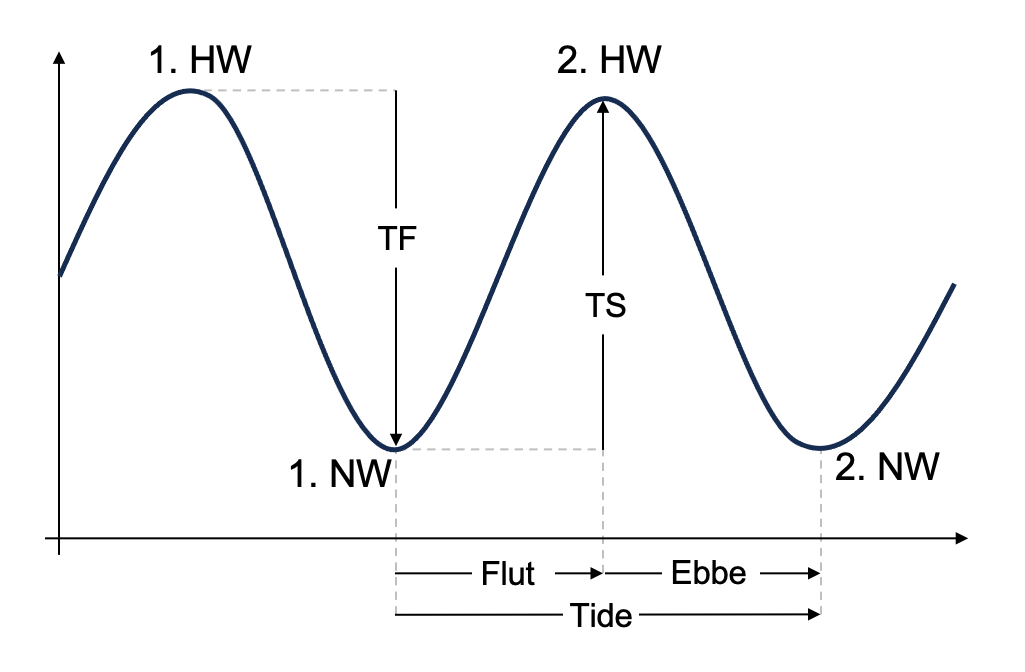

Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW)

Als Hochwasser bezeichnet man den Eintritt des höchsten Wasserstandes. Das ist der Punkt, ab dem das Wasser nicht mehr steigt, sondern fällt. Das Niedrigwasser hingegen ist das Eintreten des niedrigsten Wasserstandes. Der Wasserstand geht dabei vom Fallen in das Steigen über. Wichtig ist, dass es pro Tag bis zu zwei Hoch- und Niedrigwasser an einem Ort gibt. „Bis zu“ schreibe ich, weil sich die Gezeiten etwa alle 24 Stunden und 50 Minuten zweimal wiederholen. Es kann also vorkommen, dass das letzte Hoch- oder Niedrigwasser des Tages in den nächsten Tag „rüber kippt“.

Stromrichtung (StR) und Stromgeschwindigkeit (StG)

Die Stromrichtung ist die Richtung (gemessen in Grad), in die das Wasser zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort bedingt durch die Gezeiten strömt. So sagt man beispielsweise: „Die Stromrichtung zur Springzeit eine Stunde nach dem Hochwasser bei Helgoland beträgt 295 Grad.“ Die Stromgeschwindigkeit oder auch Stromstärke ist die Geschwindigkeit der Strömung zu einem Zeitpunkt an einem Ort. Hier kann man zum Beispiel ermitteln, dass „ die Stromgeschwindigkeit westlich von Helgoland zur Nippzeit zwei Stunden nach dem Hochwasser 0,8 Knoten beträgt.“

Springzeit (Sp), Mittzeit (M) und Nippzeit (Np)

Ebbe und Flut sind Phänomene, die durch den Mond verursacht werden. In bestimmten Mondphasen wirkt sich dieser stärker oder weniger stark auf die Gezeiten aus. So ist die Auswirkung bei Voll- und Neumond hoch. Man spricht dann von Springzeit. Zu dieser Zeit treten besonders hohe Hochwasser und besonders niedrige Niedrigwasser auf. In der Nippzeit ist es genau umgekehrt. Der Mondeinfluss (in Halbmondphasen) ist geringer. Die Hochwasser sind dann besonders niedrig, die Niedrigwasser besonders hoch. Mittzeiten sind genau die Zeiten zwischen Nipp- und Springzeit. Der Überbegriff für Spring-, Mitt- und Nippzeit ist das Alter der Gezeiten.

Hochwasserzeit (HWZ) und Niedrigwasserzeit (NWZ)

Hochwasserzeit ist der Zeitpunkt, an dem an einem bestimmten Ort Hochwasser herrscht. Zur Niedrigwasserzeit herrscht an dem Ort Niedrigwasser. Man kann beispielsweise sagen: „Die Niedrigwasserzeit des ersten Niedrigwassers am 24. Februar in Büsum ist 4:23 Uhr.“

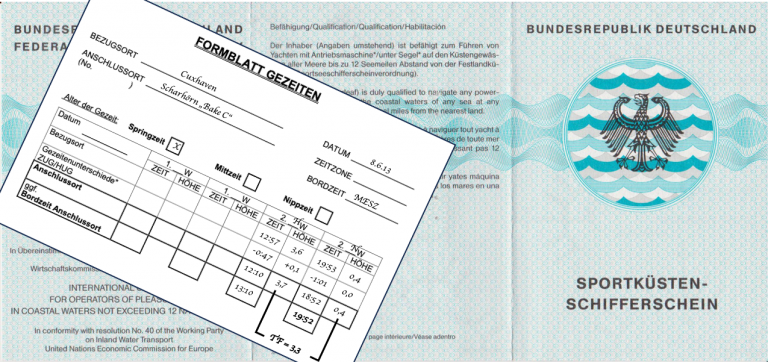

Begleitheft (für die Ausbildung und Prüfung Sportküstenschifferschein)

Das Begleitheft ist in der SKS-Theorieprüfung eines der wichtigsten Hilfsmittel. Es wird in fast allen Aufgaben benötigt, vor allem aber in den Fragestellungen rund um Gezeiten und Strömung. Das Heft wird vom Delius Klasing Verlag herausgegeben. Falls du einen Vorbereitungskurs belegst, wird dir und den anderen Teilnehmern das Heft wahrscheinlich dort zum Kauf angeboten.

Wichtig ist, dass das Begleitheft nur für die Prüfung gültig ist. Es kann in der Praxis nicht verwendet werden, da sich die darin enthaltenen Angaben auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen und nicht auf das aktuelle Jahr. Das siehst du beispielsweise daran, dass bei den Gezeitentafeln ganz oben „Gezeitentafel 2013“ steht. Diese ist jetzt natürlich nicht mehr gültig. Ähnlich verhält es sich bei der in der Prüfung zu verwendenden Seekarte. Diese ist auch veraltet und nur für das Beantworten der Prüfungsfragen nutzbar.

Tipp Nr. 1

Beschäftige dich vor der Prüfung unbedingt mit dem Begleitheft. Du solltest wissen, wo du welche Angaben finden kannst. Musst du in der Prüfung umständlich suchen, verlierst du zu viel Zeit.

Wichtige Abschnitte für die Stromberechnungen aus diesem Beitrag:

– Gezeitentafeln Teil I – Gezeitenvorausberechnungen für Helgoland

– Gezeitentafeln Teil III – Spring-, Mitt- und Nippzeiten

– Gezeitenstromatlas – Oberflächenstrom in der Deutschen Bucht

Kursdreieck

Für einen der Lösungswege zum Ermitteln der Stromrichtung wird das Kursdreieck benötigt. Auch zum Finden der Position auf der Seekarte wird es gebraucht. Das Dreieck ist ohnehin unverzichtbar zur Erfüllung der Navigationsaufgaben auf der Seekarte. Beim Ablesen der Gradzahlen mit dem Kursdreieck musst du möglichst genau vorgehen. Prüfe lieber nochmal nach. In der Prüfung gibt es bei den Messwert meist keine oder nur geringe Toleranzen.

Welche SKS-Aufgaben zu den Gezeiten erwarten dich?

In diesem Abschnitt möchte ich mir die Aufgaben der SKS-Navigationsprüfung zu Gezeiten und Strom genauer anschauen. Bei der Prüfung bekommt man zufällig einen von zehn Aufgabenbögen zur Navigation ausgeteilt. In diesen findet man bis zu 18 Einzelaufgaben, die jeweils einen bis drei Punkte wert sind. Insgesamt hat jeder Bogen Fragen im Wert von 30 Punkten. Erreicht man 20 oder mehr, ist der Navigationsteil der Prüfung bestanden. Zugelassene Hilfsmittel sind die Seekarte, das SKS-Begleitheft, das Heft „Karte 1 / INT 1“ und ein nicht-programmierbarer Taschenrechner. Zur Arbeit in der Karte nutzt man Marinezirkel, Kurs- und Anlegedreieck, Bleistift und ggf. Radiergummi.

Die größten Hürden bei den Navigationsfragen sind Zeit und Genauigkeit. Wie oben erwähnt hat man für das Beantworten des gesamten Bogens nur 90 Minuten. Hat man sich nicht gut vorbereitet und muss in den Heften lange suchen, wird es nach hinten raus eng und kostet Punkte. Hier heißt es üben, üben, üben. Kurse und Orte müssen genau in die Seekarte eingezeichnet oder von der Seekarte abgelesen werden. Es gelten (wenn überhaupt) nur sehr geringe Toleranzen. In jedem Aufgabenbogen finden sich drei bis vier Fragenblöcke zu den Gezeiten. Diese sind immer ähnlich aufgebaut und teilen sich in drei Themengebiete auf.

Themengebiet eins sind die Gezeitenkennzahlen. Hier geht es zum Beispiel um die Ermittlung von Hochwasserzeiten, Niedrigwasserhöhen, Tidenfall und Steigdauer. Mit diesem Themengebiet habe ich mich in dem Bericht zu Teil 1 der Gezeiten-Aufgaben beschäftigt (zum Beitrag).

Fragen zur Ermittlung vom Strom nach Gezeitenatlas

Das zweite Themengebiet ist die Ermittlung des Stroms nach Gezeitenatlas. Weiter oben hast du gesehen, dass man sowohl Stromrichtung als auch Stromgeschwindigkeit an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit ermitteln kann. Eine Möglichkeit, diese herauszufinden ist der Gezeitenatlas. Dieser ist Teil des Begleitheftes. Eine Frage lautet:

„Man verlässt Helgoland am 20.05.2013. Mit welchem Strom nach Richtung (StR) und Stärke (StG) rechnen Sie beim Passieren der „ODAS“-Tonne SW-Lich von Helgoland um 21:48 BZ nach Gezeitenstromatlas (der Strom ist ggf. zu mitteln)?“

(Nach SKS Navigation Bogen 5 Aufgabe 6)

Fragen zur Ermittlung vom Strom nach Seekarte

Im dritten Themengebiet muss man ebenfalls Stromstärke und Stromrichtung ermitteln. Diesmal sind diese allerdings aus der Seekarte abzulesen, statt aus dem Begleitheft. Die Fragestellung ändert sich kaum. Sie verweist nur statt auf den Gezeitenatlas auf die Seekarte. Sie bezieht sich oft auf vorhergegangene Aufgaben, die ebenfalls in der Karte gelöst wurden:

„Welchen Strom nach Richtung (StR) und Stärke (StG) entnehmen Sie der Seekarte am beobachteten Ort (Ob) um 13:00 BZ?“

(Nach SKS Navigation Bogen 9 Aufgabe 11)

Hier hat man in der vorhergehenden Aufgabe schon einmal den beobachteten Ort Ob ermittelt und in die Seekarte eingetragen. Nun kann man an diesem Ort, oder in dessen Nähe anhand bestimmter Eintragungen in der Karte den erwarteten Strom ermitteln. Wie das alles genau funktioniert, erfährst du im nächsten Kapitel.

Zur Lösung der Strom-Aufgaben

In diesem Abschnitt möchte ich ein strukturiertes Vorgehen aufzeigen, mit dem die beiden Aufgabengebiete zum Strom gelöst werden können. Ich gehe nicht jede Aufgabe aller Bögen durch, sondern stelle eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dar, die du bei jeder Aufgabe anwenden kannst. Dabei habe ich mich von dem YouTube-Kanal inspirieren lassen, der mir damals bei der Vorbereitung auf den SKS sehr geholfen hat. Auf dem Kanal „McFly439“ geht die junge Seglerin Laura die SKS-Navigationsbögen Schritt für Schritt durch und stellt Einzelvideos zu Spezialthemen wie dem Kurswandelschema, dem Stromdreieck oder Gezeiten und Strömung bereit. Den Kanal habe ich dir weiter unten verlinkt. Schau gerne mal rein.

Tipp Nr. 2

Rechne alle Aufgaben- und Antwort-Bögen vor der Prüfung mehrmals durch. Dabei ist es nicht wichtig, dass du die Antworten auswendig lernst. Es geht vielmehr darum, sich mit den Fragestellungen vertraut zu machen und bei jeder Frage schnell den richtigen Lösungsansatz zu kennen.

Strömungsverhältnisse nach Seekarte

Beginnen wir mit den Fragen, bei denen der Strom in der Seekarte ermittelt wird. Hier sind die meisten Informationen inkl. der richtigen Antworten auf der Karte abzulesen. Das Begleitheft benötigt man trotzdem. Dort müssen das Alter der Gezeit und die jeweilige Hochwasserzeit für Helgoland ermittelt werden (dazu weiter unten mehr). Aus der Fragestellung gehen in den meisten Fällen schon Ort und Zeit hervor. Manchmal bekommen wir den Ort auch aus vorherigen Aufgaben, bei dem z.B. der gesegelte Kurs und der erreichte Ort in die Seekarte eingetragen werden musste.

Als praktisches Beispiel für die Erklärung der Lösung verwende ich die Aufgabe 8 aus dem Navigationsbogen 4 der SKS-Prüfung:

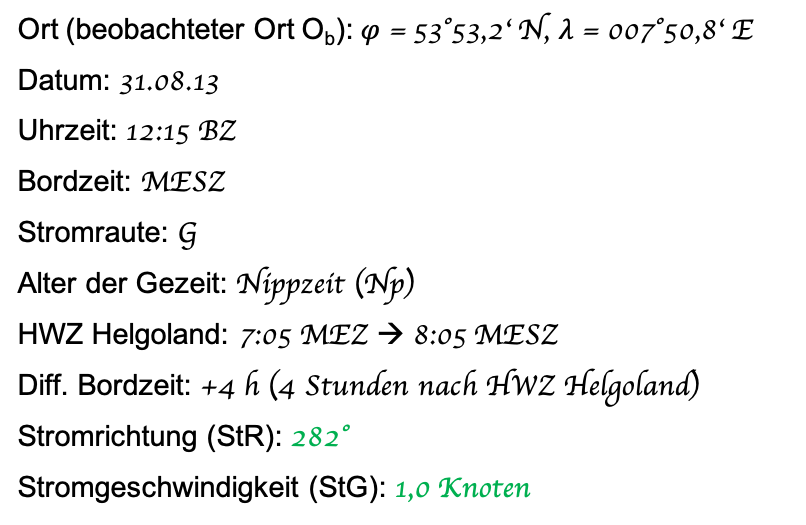

„Es werden für den Ob um 12:15 BZ die Stromverhältnisse ermittelt.

Wie setzt dort zu dieser Zeit der Strom in Richtung (StR) und Stärke (StG) nach Seekarte?“

1. Grunddaten ermitteln und notieren

Um die Lösung einer Frage zum Strom nach Seekarte zu beginnen, ermitteln wir erst einmal die Grunddaten aus dem Fragentext. Was wir im Regelfall bekommen (und auch brauchen) sind Informationen zu der Position, an der der Strom ermittelt werden soll, zum Datum und der Uhrzeit sowie zur herrschenden Bordzeit (BZ). Diese Daten sucht man heraus und notiert sie.

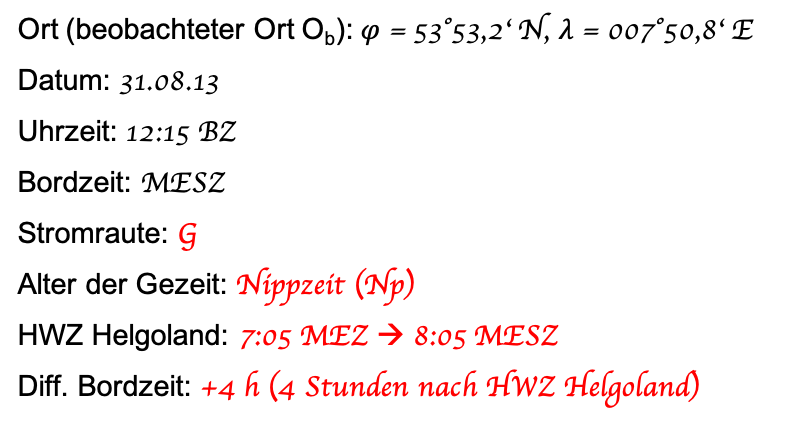

Die Angaben in der Fragestellung unserer Beispielfrage kommen dir lückenhaft vor? Sind sie auch. Wie oben schon beschrieben kann es sein, dass sich einige Informationen aus den vorhergehenden Aufgaben (1-7) ergeben. In Aufgabe 1 des Bogens steht beispielsweise als Einleitung: „Auf dem Weg zum „Wurster Watt“ (ca. 53°43‘N 008°28‘E) verlässt man am 31.08.2013 mit einer Yacht um 07:50 Uhr Bordzeit bei leichtem Südwind den Yachthafen von Horumersiel (ca. 53°41‘N 008°01‘E) in Richtung des Fahrwassers der Jade, das man zunächst befahren will. Bordzeit (BZ) ist gesetzliche Zeit (GZ).“ Da haben wir schonmal unser Datum (31.08.2013) und unsere Bordzeit. Bordzeit ist gesetzliche Zeit bedeutet, dass es entweder die Winterzeit (Mitteleuropäische Zeit – MEZ) oder die Sommerzeit (Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ) ist. Da wir uns laut Fragestellung am 31.08. befinden ist unsere Bordzeit MESZ. Diese Uhrzeit haben wir auch, die steht im Fragentext der Frage 8 – 12:15 BZ.

Fehlt noch die Position. In den vorhergehenden Fragen wird man mit der Yacht auf die Fahrt geschickt. Bei Aufgabe 6 muss dann die Peilungen zu zwei Bogen (3/Jade 2 und alte Weser) ermittelt werden. Der erfahrene Segler weiß, dass man durch zwei Peilungen per Kreuzpeilung einen Ort bestimmen kann. Aufgabe 7 verlangt dann genau dies. „Bestimmen Sie den beobachteten Ort (Ob) für 12:15 BZ“. Das Ergebnis von Aufgabe 7 ist Ob 12:15 BZ φ = 53°53,2‘ N, λ = 007°50,8‘ E. Damit haben wir unseren Ort oder zumindest dessen Koordinaten.

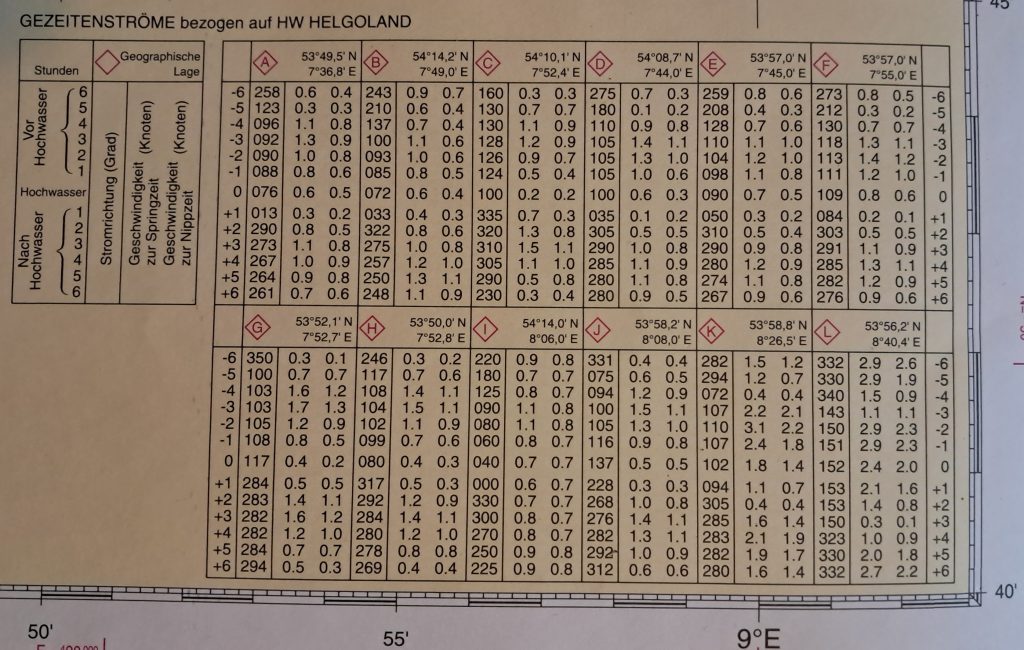

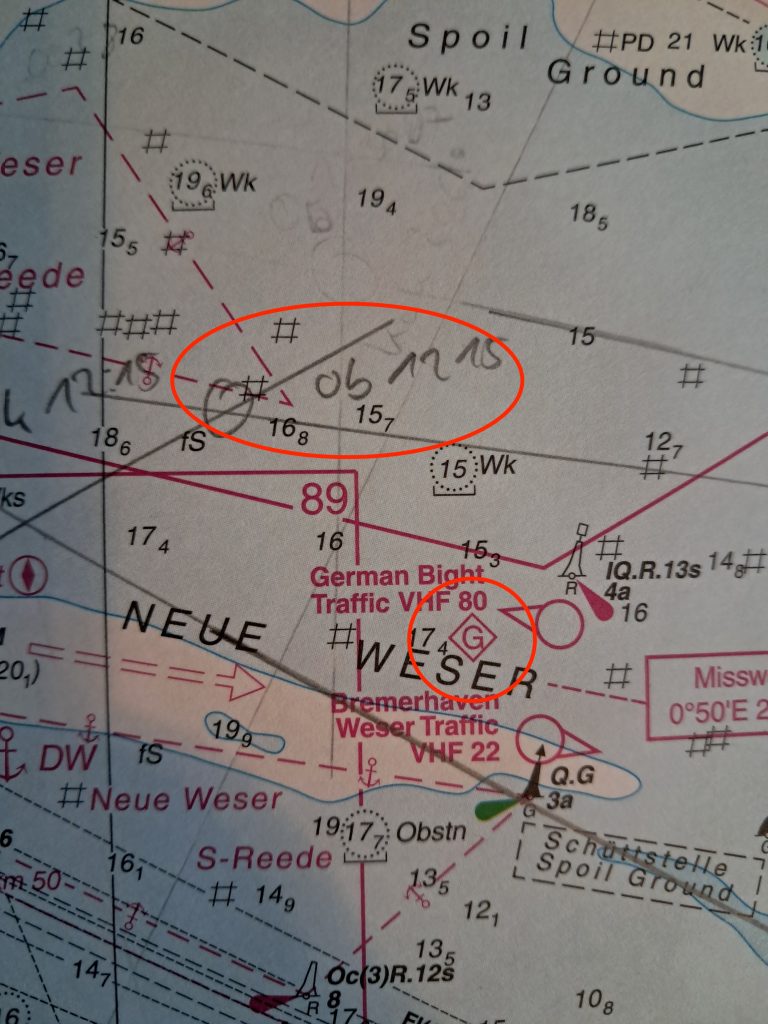

2. Position auf Seekarte finden und Stromraute in der Nähe suchen

Nachdem man die Grunddaten aufgenommen hat, sucht man die Position in der Seekarte. Dazu verwendet man die Koordinaten und legt diese am Rand der Karte an. Wenn nicht schon geschehen, wird der Ort als Ob eingetragen. Dann sucht man die nächstgelegene Stromraute. Stromrauten sind magentafarbene Rauten auf der Karte, in denen ein Großbuchstabe steht. Jeden Buchstaben gibt es dabei nur genau einmal. Auf der Prüfungskarte sind die Stromrauten A bis L vorhanden. Diejenige, die der Position der Yacht am nächsten liegt, wird notiert.

Unten rechts in der Karte findet man eine Tabelle, in der zu jeder Stromraute ein kleiner Abschnitt mit mehreren Daten aufgeführt ist. Dort werden wir später unsere Stromstärke und Stromrichtung ablesen können. Der Bereich ist so aufgebaut, dass man ganz links in der Tabelle von oben nach unten die Zahlen -6 bis 6 findet. Dies sind die Stunden vor- bzw. nach dem Hochwasser in (und das wird gleich wichtig) Helgoland. Es folgt weiter rechts für jede Stromraute eine Gradzahl. Das ist die Stromrichtung zu dem jeweiligen Zeitpunkt an der Position der Stromraute. Die nächsten beiden Spalten beinhalten kleinere Zahlen. Das sind Stromgeschwindigkeiten. Warum zwei Zahlen? Weil sie sich auf Springzeit und Nippzeit beziehen, an denen die Gezeiten unterschiedlich stark wirken. Die hintere Zahl (Nippzeit) sollte deshalb im Normalfall kleiner sein, als die fordere Zahl (Springzeit).

Für unser Beispiel findet man von dem Ort Ob ausgehend auf der Karte ganz in der Nähe (südöstlich) die Stromraute G. Zugegebenermaßen ist sie nicht leicht zu finden, da an der Stelle viele Eintragungen in Magenta sind. Bei dem Schriftzug „Neue Weser“ findet man sie über dem Wort „Weser“. Die Stromraute G wird notiert.

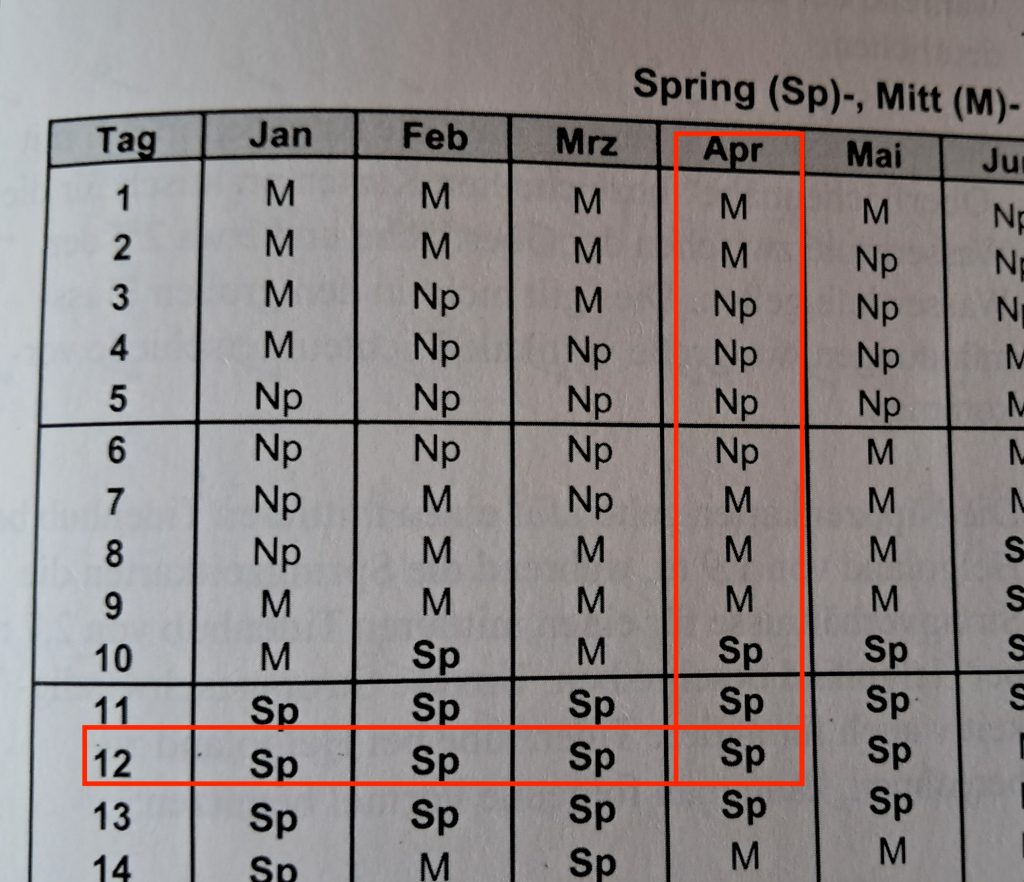

3. Alter der Gezeit ermitteln

Kann man jetzt nicht schon den Strom an der Stromraute ablesen? Nein. Hierzu fehlen noch zwei Angaben. Das sind die Differenz der Bordzeit zur Hochwasserzeit Helgoland und das Alter der Gezeit. Beginnen wir mit dem „leichteren“ Schritt, dem Alter der Gezeit.

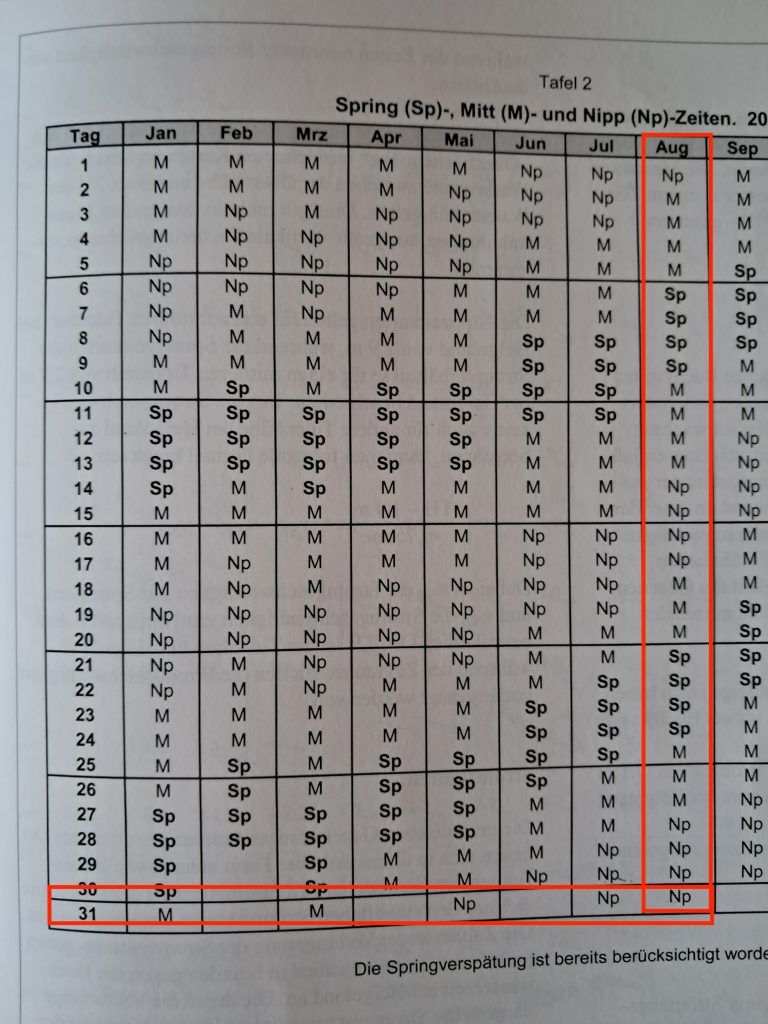

Um dies zu ermitteln, benötigt man das Datum. Dieses entnimmt man der Aufgabenstellung. Mit diesem Datum geht man dann in das Begleitheft und schaut im Abschnitt „Gezeitentafeln Teil III“ auf die Tabelle „Spring-, Mitt- und Nippzeiten“. In meinem Begleitheft findet man sie auf Seite 47. Das Alter der Gezeit zum Datum liest man anhand der Spalten (Monate) und Zeilen (Tage) ab.

In der Beispielaufgabe ist das Datum der 31.8.13. Beim Schnittpunkt der Zeile 31 und der Spalte „Aug“ sieht man die Abkürzung Np. An diesem Tag herrscht also Nippzeit. Das wird ebenfalls notiert.

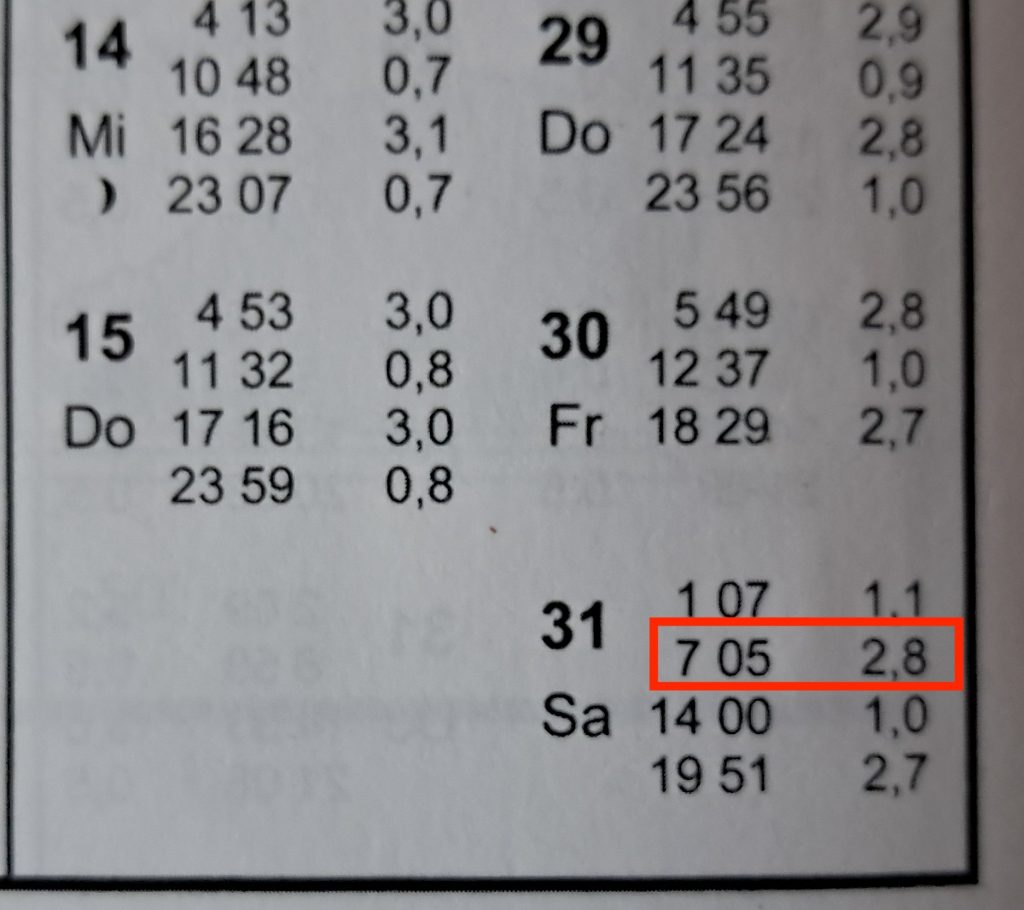

4. HWZ Helgoland ermitteln und Differenz zu Aufgaben-Zeit

Jetzt benötigt man die Hochwasserzeit (HWZ) Helgoland an dem Datum der Aufgabenstellung. Diese findet sich im Begleitheft im Abschnitt „Gezeitentafeln Teil I“. Dort ist ganz am Anfang die Gezeitenvorausberechnungen für Helgoland eingetragen. In meinem Heft sind das die Seiten 15 bis 17. Auch hier können in den Spalten die Monate und in den Zeilen die Tage gefunden werden. Hat man den richtigen Tag gefunden, gibt es dort drei bis vier Eintragungen der Uhrzeit gefolgt von der Höhe. Die hohen Zahlen sind Hochwasser, die niedrigen Niedrigwasser. Gibt es zwei Hochwasser an dem Datum, wählt man jenes, dass am nächsten an der Bordzeit aus der Aufgabenstellung liegt. Für dieses notiert man sich dann die Hochwasserzeit.

Aber Achtung. Die Hochwasserzeiten aus dem Begleitheft sind in mitteleuropäischer Zeit (MEZ), also in Winterzeit angegeben. Herrscht in der Aufgabenstellung die Sommerzeit (MESZ) als Bordzeit, muss man noch eine Stunde auf die HWZ Helgoland draufrechnen. Anschließend zieht man die HWZ Helgoland von der Bordzeit ab und erhält so die Differenz, also die Stunden vor oder nach dem Hochwasser. Hier darf/muss mathematisch auf- bzw. abgerundet werden.

Für die Beispielaufgaben suchen wir die Differenz der Bordzeit (12:15 MESZ) zur HWZ Helgoland am 31. August. Auf der zweiten Seite der Gezeitenvorausberechnungen Helgoland findet man an dem Datum zwei Hochwasserzeiten, eines 7:05 MEZ und eines 19:51 MEZ. Umgerechnet auf Bordzeit (MEZ → MESZ; +1 Stunde) sieht man, dass die HWZ Helgoland um 8:05 MESZ verwendet werden muss. Nun zieht man 8:05 von 12:15 ab und erhält 4:10 Stunden als Differenz, was auf vier Stunden abgerundet werden kann. Das heißt, man befindet sich vier Stunden nach der Hochwasserzeit Helgoland.

5. Ergebnisse von Stromraute ablesen

Im letzten Schritt kehrt man mit allen vorher gesammelten Informationen zurück zur Seekarte. In der Tabelle rechts unten sucht man sich die richtige Stromraute heraus. Die abzulesende Zeile ist die Differenz der Bordzeit zur HWZ Helgoland. Dort steht die Stromrichtung (StR). Als Nächstes muss die Stromgeschwindigkeit bestimmt werden. Mit dem Alter der Gezeit, dass ebenfalls ermittelt wurde, ist das kein Problem.

(12_Stromrautendaten Beispielaufgabe Seekarte –> todo Seekarte)

In der Beispielfrage 8 wurde die Stromraute G ganz in der Nähe des beobachteten Ortes gefunden. Außerdem wurde berechnet, dass sich das Segelboot dort vier Stunden nach Hochwasserzeit Helgoland befindet. Es wird also die Zeile +4 gewählt. Dort ist die Stromrichtung mit 282 Grad angegeben. Am 31.08. herrscht Nippzeit, die Stromgeschwindigkeit ist daher die zweite Zahl der Geschwindigkeiten, also 1,0 Knoten. Das entspricht der Musterlösung für diese Aufgaben.

6. Besonderheit: Navigationsbogen 7, Aufgabe 17 – Zwei Stromrauten

Im Bogen 17, Aufgabe 7 gibt es eine kleine Besonderheit. Hier wird nach dem Strom auf einem bestimmten Kurs gefragt:

„Ermitteln Sie den Strom nach Richtung (StR) und Stärke (StG) auf dem weiteren Weg gegen 18:00 BZ nach Seekarte?“

Die Kurslinie, die aus den vorherigen Aufgaben ermittelt wurde, führt an gleich zwei Stromrauten (auch Strommesspunkte genannt) vorbei. Das sind die Rauten G und H. In der Lösung werden jetzt auch die Werte für beide Punkte erwartet. Folgt man den Schritten des oben gezeigten Schemas, findet man heraus, dass 18:00 Uhr BZ ungefähr vier Stunden nach Hochwasser Helgoland ist. Das Alter der Gezeit ist Springzeit. Entsprechend sollte in der Antwort StR = 282 Grad / StG = 1,2 Knoten für Strommesspunkt G und StR = 280 Grad / StG = 1,2 Knoten für Strommesspunkt H stehen. Möglicherweise reicht es dem Prüfer auch aus, wenn hier die Werte einer Stromraute ermittelt wurden. Darauf würde ich es in der Prüfung aber nicht anlegen. Zumindest nicht, wenn noch ausreichend Zeit ist, um beide Antworten zu notieren.

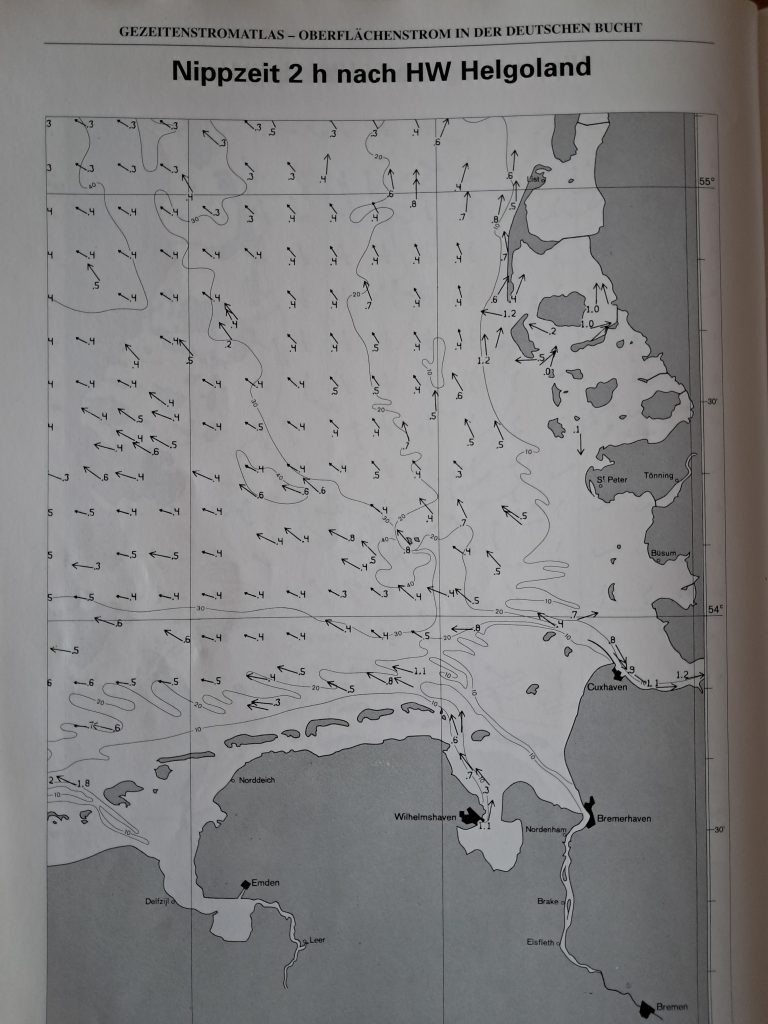

Strömungsverhältnisse nach Gezeitenstromatlas

Die zweite Art von Aufgaben zum Ermitteln der Stromkennzahlen sind die Fragen zum Gezeitenstromatlas. Der Strom kann nicht nur anhand der Seekarte abgelesen werden, sondern auch im Begleitheft. In diesem finden sich sogenannte Gezeitenstromatlanten für die Deutsche Bucht. Das sind sozusagen kleine Seekarten, die anhand von Strompfeilen die Richtung und Geschwindigkeit des Oberflächenstroms zu einer bestimmten Zeit anzeigen. Trägt man dort die Position des eigenen Segelbootes ein, kann man am nächstgelegenen Pfeil ablesen, was dort für eine Strömung herrscht. Jeder Atlas, also jede Darstellung bezieht sich immer auf die HWZ Helgoland, die wir schon aus dem oberen Abschnitt kennen, und auf ein Alter der Gezeiten. Diese müssen also auch hier wieder ermittelt werden. Schauen wir uns das Lösungsschema doch einfach mal genauer an.

Um die Schritte besser zu verstehen, zeige ich sie allgemein und dann anhand einer Beispielaufgabe. Diese ist die Aufgabe 10 aus dem SKS-Navigationsbogen 2:

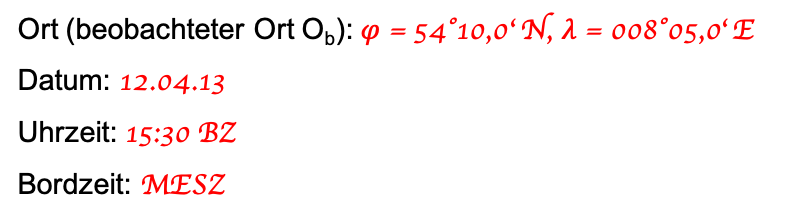

„In der nächsten Stunde soll der Koppelort WPT 2 auf φ = 54°10,0‘N, λ = 008°05,0‘E erreicht werden. Mit welchem Strom nach Richtung (StR) und Stärke (StG) rechnen Sie in einer Stunde nach Gezeitenstromatlas?„

1. Grunddaten ermitteln und notieren

Als Grunddaten werden für die Gezeitenstromatlas-Fragen die Position, das Datum, die Uhrzeit und die Bordzeit benötigt. Hier muss ggf. auf Angaben zurückgegriffen werden, die in vorherigen Aufgaben beschrieben oder ermittelt wurden.

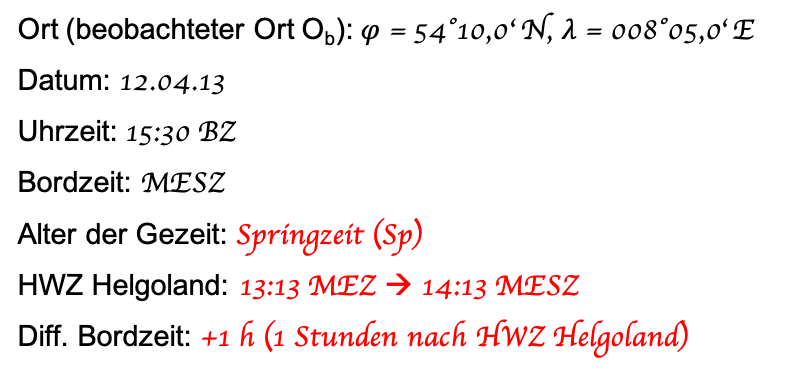

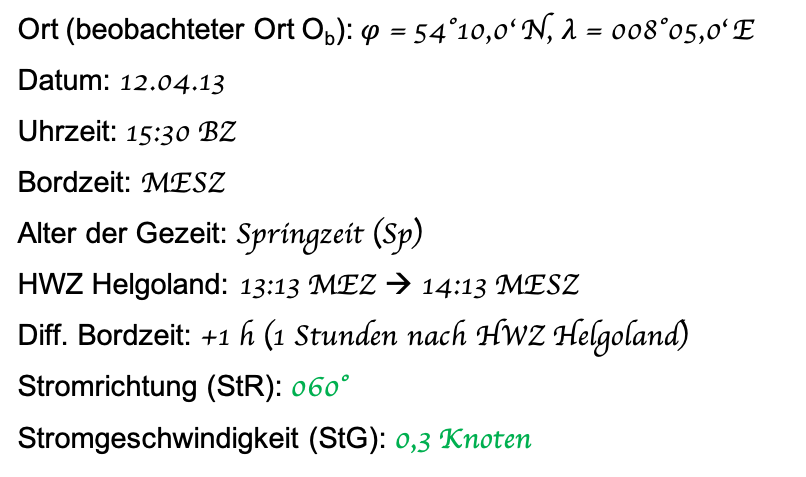

Den Ort findet man in unserem Beispiel direkt in der Fragestellung anhand Breiten- und Längengrad. Für Datum, Uhrzeit und Bordzeit müssen wir in den vorherigen Aufgaben schauen. Im Text von Aufgabe 9 findet sich die Angabe „Am WPT 1 sollen die Stromverhältnisse für 14:30 BZ […]“. Laut unserer Fragestellung sind wir eine Stunde später am WPT 2. Dann ist die Uhrzeit also 15:30 BZ. Das Datum und die Bordzeit findet man sehr oft direkt in der ersten Fragestellung, so auch im Bogen 2. Dort steht: „Auf dem Weg nach Helgoland hat eine Yacht am Morgen des 12.04.2013 den Hafen von Büsum verlassen. […] Bordzeit (BZ) ist gesetzliche Zeit (GZ).“ Bordzeit ist gesetzliche Zeit bedeutet, dass die an diesem Datum vorherrschende Zeit verwendet wird. Das ist im April die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Damit können alle Grunddaten notiert werden.

2. Alter der Gezeiten ermitteln

Das Alter der Gezeit kann wie schon bei der Seekartenaufgabe anhand des Datums aus dem Begleitheft abgelesen werden. Die Tabelle findet sich in „Gezeitentafeln Teil III“ unter dem Namen „Spring-, Mitt- und Nippzeiten“ (in meinem Begleitheft auf Seite 47). Die Zeilen geben den Tag an, die Spalten den Monat.

Für den 12.04.2013 findet sich dort die Eintragung „Sp“, was bedeutet, dass an diesem Tag Springzeit (auch mit SpZ abgekürzt) war. Es herrschte also Vollmond oder Neumond, was zu stärkeren Gezeiten führte.

3. HWZ Helgoland ermitteln und Differenz zu Aufgaben-Uhrzeit

Die Gezeitenstromatlanten im Begleitheft beziehen sich immer auf die Hochwasserzeit Helgoland. Davon gibt es aber mehrere. Welcher muss also abgelesen werden? Um das herauszufinden, muss die HWZ Helgoland an dem Datum der Aufgabenstellung gefunden werden. Dabei hilft „Gezeitentafeln Teil I“ im Begleitheft. Als Allererstes findet man dort Gezeitenvorausberechnungen für Helgoland, wo das richtige Hochwasser gefunden werden kann.

Auch hier muss auf die Zeitzone geachtet werden. Die Angaben im Begleitheft sind mitteleuropäische Zeit (MEZ) und müssen für eine Ziel-Bordzeit von MESZ ggf. eine Stunde nach hinten verschoben werden. Dann nimmt man die Differenz der Uhrzeit an Bord zur HWZ Helgoland. Diese kann mathematisch gerundet werden.

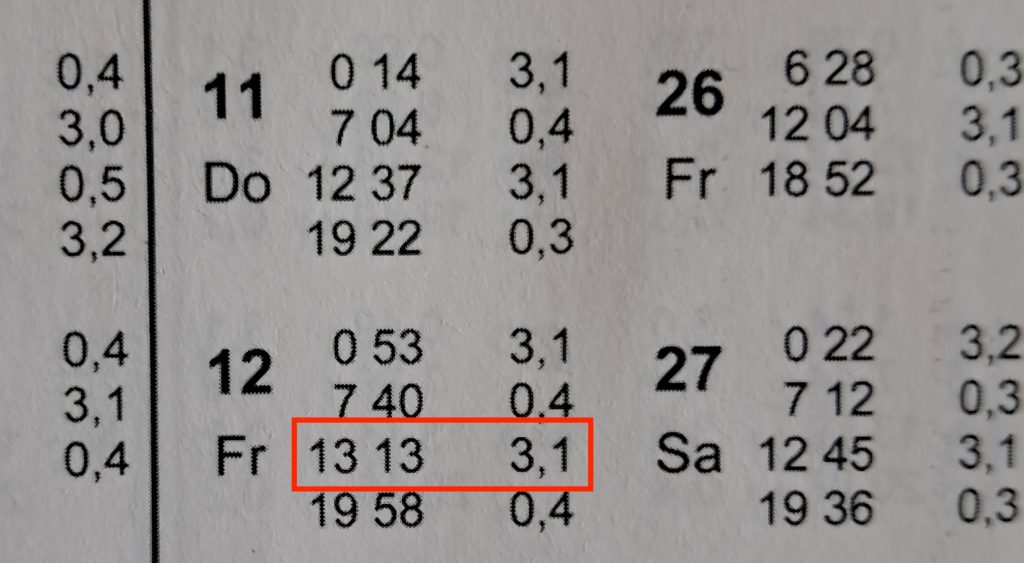

In der Spalte „April“ sind für den 12. vier Eintragungen, zwei Niedrigwasser und zwei Hochwasser. In der Nähe der Uhrzeit auf der Aufgabenstellung ist das Hochwasser um 13:13 Uhr (MEZ). Da in der Aufgabe MESZ, also Sommerzeit herrscht, setzt das Hochwasser dann in Helgoland um 14:13 Uhr ein. Laut den Grunddaten ist es an Bord 15:30, das heißt eine Stunde nach HWZ Helgoland (gerundet). Diese Informationen werden notiert.

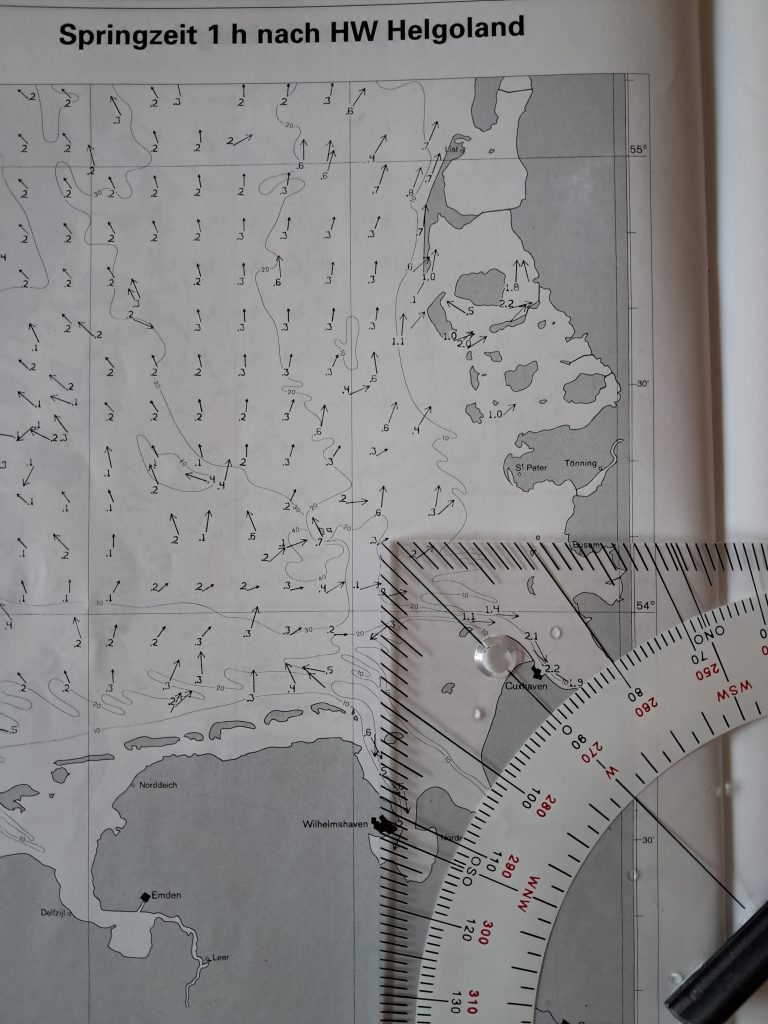

4. Richtigen Gezeitenstromatlas heraussuchen und Position ermitteln

Nachdem die HWZ vor bzw. nach Hochwasser Helgoland berechnet und das Alter der Gezeit abgelesen wurde, kann der richtige Gezeitenstromatlas gewählt werden. Von diesen gibt es im Begleitheft zehn verschiedene. Fünf für die Nippzeit mit jeweils zwei Stunden vor bis zwei Stunden nach HWZ Helgoland und fünf für die Springzeit (ebenfalls HWZ Helgoland -2 h bis +2 h). In meinem Begleitheft finden sich diese auf den Seiten 49 bis 58.

Ein Gezeitenstromatlas ist ein Kartenabschnitt. Auf diesem findet man, wie üblich, Längen- und Breitengrade an der rechten und unteren Kante angegeben. Mit dem Kursdreieck kann man die in der Aufgabenstellung vorgegebene Position gefunden werden. Hier muss so genau wie möglich gearbeitet werden, um den richtigen Strompfeil auf dem Atlas zu treffen.

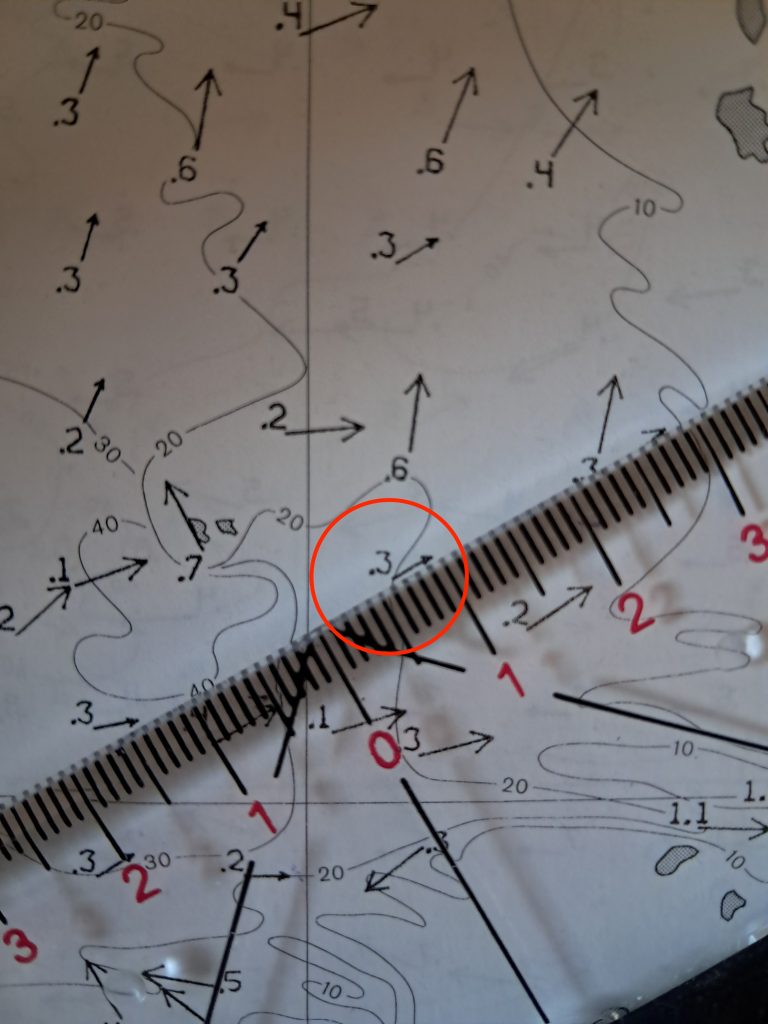

Im Beispiel ist der Breitengrad mit 54 Grad 10 Minuten Nord und 008 Grad 05 Minuten Ost angegeben. Man befindet sich eine Stunde nach HWZ Helgoland in der Springzeit. Der korrekte Gezeitenstromatlas im Begleitheft ist daher mit „Springzeit 1 h nach HW Helgoland“ beschrieben (bei mir auf Seite 52). Mit dem Kursdreieck sucht man auf der Karte die richtigen Koordinaten heraus. Wurde richtig gemessen, landet man für diese Aufgabe sehr offensichtlich auf einem Strompfeil, der im nächsten Schritt gebraucht wird. Im Begleitheft sollten keine Markierungen des Ortes gemacht werden. Das könnte bei der Prüfung als Betrugsversuch gelten. Ermittle die Position also, ohne sie tatsächlich einzutragen.

5. Strömungspfeil ermitteln und Strom-Kennzahlen ablesen

Im letzten Schritt liest man von dem Strompfeil, der der ermittelten Position am nächsten liegt, die Stromgeschwindigkeit und die Stromrichtung ab. Zum Ablesen der Stromrichtung muss man das Kursdreieck verwenden, an den Pfeil anlegen und anhand einer Längen- oder Breitengradlinie die entsprechende Gradzahl ablesen. Das ist zugegebenermaßen immer etwas schwierig. Der Pfeil ist recht klein, die Druckqualität nicht die beste und auf dem Heft kann man das Kursdreieck auch nicht gut ablesen. Es kann helfen, das Dreieck parallel zu dem Pfeil mit einem Millimeter abstand zu legen. Bleibt man parallel, kann man die Gradzahl unverändert ablesen, gleichzeitig aber den Strompfeil gut sehen. Die Zahl an dem Pfeil ist die Stromgeschwindigkeit. Beginnt sie mit einem Punkt, ist die Geschwindigkeit unter einem Knoten, also eine „0,“-Zahl.

An dem Strompfeil der Position unserer Beispielaufgabe findet man „.3“. Das bedeutet, es herrschen 0,3 Knoten Stromgeschwindigkeit (StG). Das ist der erste Teil der Lösung. Legt man das Kursdreieck an den Pfeil an, kann man einen Winkel von 60 Grad ablesen. Die Stromrichtung (StR) beträgt also 060 Grad. Da das Ablesen der Richtung aus dem Gezeitenstromatlas etwas schwierig ist, gibt es für diese Aufgabe eine Toleranz von +/- 10 Grad.

Herzlichen Glückwunsch. Die Aufgabe ist gelöst. Das Grundvorgehen für diese Art von Aufgaben ist immer gleich und kann Schritt für Schritt angewendet werden. Es gibt in einigen Bögen allerdings eine Besonderheit, die das Lösen etwas schwieriger macht. Den Hinweis auf diese Besonderheit bekommst du zum Glück schon in der Aufgabenstellung. Beinhaltet die Aufgabenstellung die Aussage „(der Strom ist ggf. zu mitteln)“ dann ist das in der Lösung auch zwingend notwendig. Dieser kleine Satz sollte immer ein Warnsignal sein. Welche Arten zu „Mitteln“ es gibt und was gemacht werden muss, erkläre ich in den nächsten zwei Abschnitten.

6. Besonderheit: Mitteln zwischen zwei Stunden

Die erste Art des „Mittelns“ tritt auf, wenn der Unterschied zur HWZ Helgoland (ermittelt in Schritt 4) genau zwischen zwei Stunden liegt. Das ist in Aufgabe 6 im Bogen 5 und Aufgabe 5 in Bogen 9 der Fall. Bei Aufgabe 6, Bogen 5 ist die Bordzeit 21:48 Uhr, die HWZ Helgoland 20:18 Uhr. Man befindet sich also genau 1,5 Stunden nach HWZ Helgoland. In Aufgabe 5 Bogen 9 ist der Unterschied zu Helgoland 0,5 Stunden.

Da ist weder Auf- noch Abrunden das Richtige. Außerdem geben die Fragestellungen der beiden Fragen schon den Hinweis auf die Notwendigkeit, zu mitteln. Genau das muss in diesem Fall gemacht werden. Man ermittelt für die Aufgabe 6 (Bogen 5) beispielsweise die Stromgeschwindigkeit und Stromrichtung für eine UND für zwei Stunden nach HWZ Helgoland. Anschließend wählt man als Antwort genau die Mitte der beiden StG beziehungsweise StR.

Die StR eine Stunde nach Helgoland ist 340, die StR zwei Stunden nach Helgoland 320 Grad. Die richtige Stromrichtung für 1,5 Stunden ist also 330 Grad. Gleiches für die StG. Diese beträgt 0,3 Knoten (1h nach HWZ) und 0,8 Knoten (2h nach HWZ). Als richtige Antwort kannst du also 0,6 Knoten nehmen. Da die Toleranz hier +/- 0,2 Knoten ist, wäre auch 0,5 Knoten richtig. Eigentlich gar nicht so schwer, oder? Wichtig ist, dass man diese Besonderheit erkennt, wenn man die Frage liest.

7. Besonderheit: Mitteln zwischen zwei Strompfeilen

Die zweite Besonderheit beim Mitteln ist etwas schwieriger zu erkennen. Sie kommt in den Bögen 6 (Aufgabe 6) und 10 (Aufgabe 3) vor. Auch hier findet sich der Hinweissatz „(der Strom ist ggf. zu mitteln)“. Allerdings muss hier nicht zwischen zwei Zeitangaben gemittelt werden, sondern zwischen zwei Strompfeilen. Wie das geht, demonstriere ich anhand von Aufgabe 6 aus Bogen 6.

Die Position mit Grad und Minuten ist in der Aufgabenstellung angegeben. Aus den Schritten 1 bis 4 des Standardvorgehens oben findet man heraus, dass das Alter der Gezeit Springzeit ist und die Bordzeit eine Stunde nach HWZ Helgoland liegt. In dem entsprechenden Gezeitenstromatlas (bei mir Seite 52) sucht man sich die Position von 54 Grad 03 Minuten Nord und 007 Grad 32 Minuten Ost heraus. Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass hier zu Mitteln ist, überrascht es nicht besonders, dass man genau zwischen zwei Strompfeilen landet.

Zum Mitteln liest man jetzt für beide Pfeile Stromgeschwindigkeit und Stromrichtung ab. Die Stromgeschwindigkeit ist einfach. Beide Pfeile sind mit „.2“ beschrieben. Die mittlere StG beträgt also 0,2 Knoten. Die Stromrichtung ist nicht ganz so einfach. Hier muss zweimal genau gemessen werden, um auf 73 Grad und 60 Grad zu kommen. Die Mitte beider Werte ist 66,5, was auf 67 Grad gerundet werden kann. Das ist die richtige Antwort laut Lösungsbogen. Bei der gemittelten StR gibt es in dieser Aufgabe eine Toleranz von +/- 10 Grad. Damit ist auch die wohl schwerste Stromkennzahlen-Aufgabe richtig gelöst.

Feedback und Fragen? Immer her damit.

In dem Beitrag wurde gezeigt, mit welchem Schema die SKS-Navigationsaufgaben zur Stromrichtung und Stromgeschwindigkeit (-stärke) einfach gelöst werden können. Bei den Fragen zum Strom nach Seekarte orientiert man sich an den magentafarbenen Stromrauten in der Nähe der Position. Bei den Gezeitenstromatlas-Aufgaben sucht man sich den richtigen Strompfeil heraus und liest diesen ab. Im nächsten Beitrag zu der Reihe der SKS-Navigationsaufgaben werde ich mich mit dem Kurswandlungsschema beschäftigen. Hier kommen zu dem vielleicht schon bekannten Ablauf noch ein paar Einträge hinzu. Man kann also gespannt sein.

Ich hoffe, dir hat der Beitrag gefallen und du kannst einiges für deine Vorbereitung auf die SKS-Theorieprüfung mitnehmen. Hast du Fragen oder Feedback? Dann schreibe doch gerne einen Kommentar weiter unten.

Ahoi und bis bald.

Links:

Youtube-Kanal McFly439 (https://www.youtube.com/@LauraMcFly439)

ELWIS Navigationsaufgaben SKS (ELWIS SKS Navigation)